Электронно-оптический преобразователь (ЭОП) – сердце любого прибора ночного видения (ПНВ). Именно благодаря ЭОП ультраслабое изображение превращается в яркое, видимое глазом, позволяя вести наблюдение и прицеливание в условиях почти полной темноты.

В этой статье мы рассмотрим базовые физические принципы работы ЭОП, устройство и ключевые узлы типового усилителя яркости изображения, а также проведем углубленный технический анализ поколений Gen 2 и Gen 3. Особое внимание уделим сравнению характеристик этих поколений, приведению таблиц с ключевыми показателями (разрешающая способность, чувствительность, ресурс, питание и т. д.) и выяснению, почему современные Gen 2+ от Photonis не уступают китайским Gen 3 – на основе фактов, тестов и мнений специалистов.

Также приведем примеры практического применения ночного видения в военных условиях, обозначим преимущества и недостатки разных поколений и представим глоссарий важнейших терминов.

Электронно-оптический преобразователь (ЭОП) – сердце любого прибора ночного видения (ПНВ). Именно благодаря ЭОП ультраслабое изображение превращается в яркое, видимое глазом, позволяя вести наблюдение и прицеливание в условиях почти полной темноты.

В этой статье мы рассмотрим базовые физические принципы работы ЭОП, устройство и ключевые узлы типового усилителя яркости изображения, а также проведем углубленный технический анализ поколений Gen 2 и Gen 3. Особое внимание уделим сравнению характеристик этих поколений, приведению таблиц с ключевыми показателями (разрешающая способность, чувствительность, ресурс, питание и т. д.) и выяснению, почему современные Gen 2+ от Photonis не уступают китайским Gen 3 – на основе фактов, тестов и мнений специалистов.

Также приведем примеры практического применения ночного видения в военных условиях, обозначим преимущества и недостатки разных поколений и представим глоссарий важнейших терминов.

Содержание

- Базовые принципы действия ЭОП

- Конструкция и основные узлы усилителя изображения

- Эволюция поколений ЭОП: от Gen 0 до Gen 3+

- Характеристики и отличия Gen 2 vs Gen 3

- Видео: Photonis Gen 2+ против топового Gen 3 (США)

- Photonis Gen 2+ против китайских Gen 3

- Преимущества и недостатки

- Итог: Gen 2+ или Gen 3?

- Глоссарий терминов

- Дополнительные материалы

Содержание

- Базовые принципы действия ЭОП

- Конструкция и основные узлы усилителя изображения

- Эволюция поколений ЭОП: от Gen 0 до Gen 3+

- Характеристики и отличия Gen 2 vs Gen 3

- Видео: Photonis Gen 2+ против топового Gen 3 (США)

- Photonis Gen 2+ против китайских Gen 3

- Преимущества и недостатки

- Итог: Gen 2+ или Gen 3?

- Глоссарий терминов

- Дополнительные материалы

Базовые принципы действия ЭОП

Прибор ночного видения работает по принципу усиления имеющегося света. В окружающей среде почти всегда есть хотя бы слабые источники освещения - звездный свет, лунный свет, свечение атмосферы, инфракрасная подсветка и т.д. ЭОП улавливает эти крохи света и многократно усиливает их.

Проще говоря, фотоны слабого света, поступающие от объектов сцены, превращаются в электроны, затем их количество стремительно растет внутри ЭОП, после чего эти электроны снова превращаются в фотоны видимого спектра, формируя яркое изображение на экране. Благодаря этому темная сцена предстает перед глазом наблюдателя в усиленном виде.

Чтобы понять процесс подробнее, рассмотрим типичную структуру современного ЭОП. Составляющих три основные:

- Фотокатод

- Микроканальная пластина (MCP)

- Фосфорный экран

Через входное окно усилителя (обычно – оптическое стекло, на которое нанесен слой фотокатода) в ЭОП попадают фотоны внешнего слабого света. Фотокатод – тонкий слой светочувствительного материала – поглощает эти фотоны и в результате фотоелектрического эффекта выпускает в вакуум трубки фотоэлектроны (электроны, выбитые светом). Все современные ЭОП являются высоковакуумными приборами (~10^-9 торр) – без вакуума фотокатод быстро окислился бы и потерял работоспособность.

После эмиссии с фотокатода электроны ускоряются электрическим полем и направляются к следующему ключевому элементу – микроканальной пластине (МКП). МКП – это ультратонкий диск из стекла, пронизанный миллионами сверхтонких каналов (диаметром около 6–10 мкм). Внутренние стенки каналов имеют фотопроводящее покрытие и находятся под высоким напряжением. Когда первичный электрон от фотокатода влетает в один из каналов и ударяется о его стенку, он выбивает несколько вторичных электронов. Эти новые электроны разгоняются тем же электрическим полем вдоль канала и, ударяясь о стенки дальше, рождают еще больше электронов.

Каждый канал работает как своеобразный электронный умножитель сверхмалых размеров. В результате для каждого одного электрона с фотокатода на выходе МКП может образоваться примерно 1000 электронов. Именно так достигается колоссальное усиление сигнала: лавинообразное умножение электронов вдоль микроканалов МКП.

Из МКП плотный поток электронов далее ускоряется еще одним электрическим полем до финишного элемента – фосфорного экрана. Экран представляет собой внутреннюю поверхность выходного окна ЭОП, покрытую слоем люминофора (обычно используют зеленый люминофор P43 или белый P45). Когда ускоренные электроны попадают в фосфорный слой, каждый электрон порождает снова фотоны видимого света – фактически вспышки крошечных «лампочек» люминофора. Благодаря большому количеству электронов после МКП, эти вспышки сливаются в яркое сплошное изображение. На каждый исходный фотон, выбив один электрон, может приходиться десятки тысяч фотонов на выходе экрана – настолько сильным является общий коэффициент усиления ЭОП.

Полученное на экране изображение наблюдатель видит через окуляр. Обычно экран изготовлен на волоконно-оптической пластине, которая может инвертировать изображение (некоторые электронные оптические схемы переворачивают его, и пластина корректирует это). В современных монокулярах и прицелах экран часто напрямую соединен с окуляром. Изображение, как правило, монохромное (зеленый оттенок традиционно выбран благодаря чувствительности человеческого глаза, хотя сейчас появляются и белые фосфоры для лучшего контраста). Несмотря на искусственность такого изображения, оно геометрически соответствует реальной сцене – ЭОП передает мелкие детали, рельеф и контуры объектов, просто усиливая существующий свет.

Базовые принципы действия ЭОП

Прибор ночного видения работает по принципу усиления имеющегося света. В окружающей среде почти всегда есть хотя бы слабые источники освещения - звездный свет, лунный свет, свечение атмосферы, инфракрасная подсветка и т.д. ЭОП улавливает эти крохи света и многократно усиливает их.

Проще говоря, фотоны слабого света, поступающие от объектов сцены, превращаются в электроны, затем их количество стремительно растет внутри ЭОП, после чего эти электроны снова превращаются в фотоны видимого спектра, формируя яркое изображение на экране. Благодаря этому темная сцена предстает перед глазом наблюдателя в усиленном виде.

Чтобы понять процесс подробнее, рассмотрим типичную структуру современного ЭОП. Составляющих три основные:

- Фотокатод

- Микроканальная пластина (MCP)

- Фосфорный экран

Через входное окно усилителя (обычно – оптическое стекло, на которое нанесен слой фотокатода) в ЭОП попадают фотоны внешнего слабого света. Фотокатод – тонкий слой светочувствительного материала – поглощает эти фотоны и в результате фотоелектрического эффекта выпускает в вакуум трубки фотоэлектроны (электроны, выбитые светом). Все современные ЭОП являются высоковакуумными приборами (~10^-9 торр) – без вакуума фотокатод быстро окислился бы и потерял работоспособность.

После эмиссии с фотокатода электроны ускоряются электрическим полем и направляются к следующему ключевому элементу – микроканальной пластине (МКП). МКП – это ультратонкий диск из стекла, пронизанный миллионами сверхтонких каналов (диаметром около 6–10 мкм). Внутренние стенки каналов имеют фотопроводящее покрытие и находятся под высоким напряжением. Когда первичный электрон от фотокатода влетает в один из каналов и ударяется о его стенку, он выбивает несколько вторичных электронов. Эти новые электроны разгоняются тем же электрическим полем вдоль канала и, ударяясь о стенки дальше, рождают еще больше электронов.

Каждый канал работает как своеобразный электронный умножитель сверхмалых размеров. В результате для каждого одного электрона с фотокатода на выходе МКП может образоваться примерно 1000 электронов. Именно так достигается колоссальное усиление сигнала: лавинообразное умножение электронов вдоль микроканалов МКП.

Из МКП плотный поток электронов далее ускоряется еще одним электрическим полем до финишного элемента – фосфорного экрана. Экран представляет собой внутреннюю поверхность выходного окна ЭОП, покрытую слоем люминофора (обычно используют зеленый люминофор P43 или белый P45). Когда ускоренные электроны попадают в фосфорный слой, каждый электрон порождает снова фотоны видимого света – фактически вспышки крошечных «лампочек» люминофора. Благодаря большому количеству электронов после МКП, эти вспышки сливаются в яркое сплошное изображение. На каждый исходный фотон, выбив один электрон, может приходиться десятки тысяч фотонов на выходе экрана – настолько сильным является общий коэффициент усиления ЭОП.

Полученное на экране изображение наблюдатель видит через окуляр. Обычно экран изготовлен на волоконно-оптической пластине, которая может инвертировать изображение (некоторые электронные оптические схемы переворачивают его, и пластина корректирует это). В современных монокулярах и прицелах экран часто напрямую соединен с окуляром. Изображение, как правило, монохромное (зеленый оттенок традиционно выбран благодаря чувствительности человеческого глаза, хотя сейчас появляются и белые фосфоры для лучшего контраста). Несмотря на искусственность такого изображения, оно геометрически соответствует реальной сцене – ЭОП передает мелкие детали, рельеф и контуры объектов, просто усиливая существующий свет.

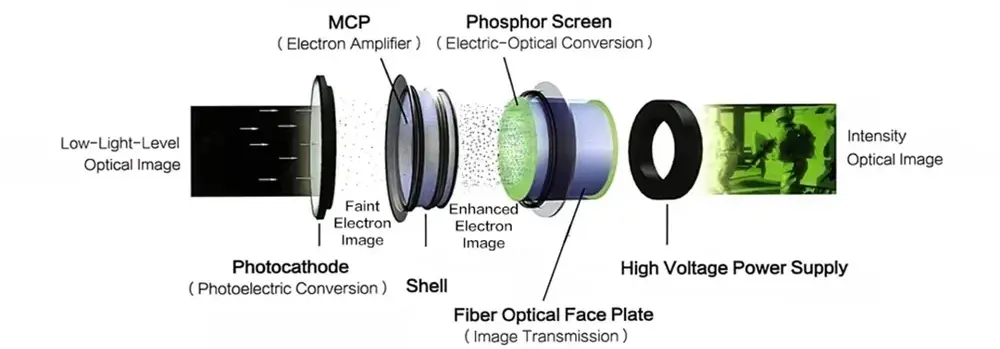

Конструкция и основные узлы усилителя изображения

Схема устройства типичной электронно-оптической трубки ночного видения (Image Intensifier Tube). Свет от темной сцены (слева) попадает на фотокатод, где происходит преобразование фотонов в электроны (Photoelectric Conversion). Далее электроны ускоряются до микроканальной пластины (MCP), выступающей в качестве электронного усилителя: внутри каналов слабый электронный поток умножается в сотни раз.

На фосфорном экране происходит обратное электрооптическое преобразование – электроны дают вспышки фотонов. Через волоконно-оптическую пластину изображение передается к окуляру.

Встроенный высоковольтный блок питания обеспечивает необходимые напряжения для фотокатода, MCP и экрана.

Конструкция и основные узлы усилителя изображения

Схема устройства типичной электронно-оптической трубки ночного видения (Image Intensifier Tube). Свет от темной сцены (слева) попадает на фотокатод, где происходит преобразование фотонов в электроны (Photoelectric Conversion). Далее электроны ускоряются до микроканальной пластины (MCP), выступающей в качестве электронного усилителя: внутри каналов слабый электронный поток умножается в сотни раз.

На фосфорном экране происходит обратное электрооптическое преобразование – электроны дают вспышки фотонов. Через волоконно-оптическую пластину изображение передается к окуляру.

Встроенный высоковольтный блок питания обеспечивает необходимые напряжения для фотокатода, MCP и экрана.

Эволюция поколений ЭОП: от Gen 0 до Gen 3+

Как видно из приведенной схемы, 3-ступенчатая структура ЭОП остается неизменной для большинства поколений трубок ночного видения с 1970-х годов: фотокатод → МКП → экран (с блоком питания для создания высокого напряжения). Однако материалы фотокатода, конструктивные особенности МКП и другие технологические нюансы отличают различные «поколения» ночных приборов.

Принято говорить о Gen 1, Gen 2, Gen 3 и т. д. – исторически эти термины обозначают этапы развития инфракрасных приборов. В то же время современные исследования доказывают, что понятие «поколение» является условным и не всегда гарантирует преимущество: реальное качество зависит от конкретных характеристик трубки.

Ниже мы кратко рассмотрим эволюцию технологии, а затем сосредоточимся на подробном сравнении Gen 2 и Gen 3 как наиболее распространенных современных решений.

Gen 0 / Gen 1

Первые приборы ночного видения (Вторая мировая война, 1940-е годы) использовали активную ИК-подсветку: инфракрасный прожектор и примитивный ЭОП на основе фотокатода S-1 (серебро-цезий-кислород). Такие системы были громоздкими, требовали мощного подсвечивателя и фактически работали как «невидимый прожектор + камера».

Поколение 1 (1960-е, Вьетнамская война) сделало шаг к пассивному ночному видению: появились так называемые «starlight scopes» – приборы, усиливающие слабый естественный свет звезд и Луны без активного прожектора. Gen 1 использовали фотокатоды S-20, а для достижения достаточного усиления без МКП применяли каскад из нескольких (обычно трех) последовательных ЭОП-трубок.

- Суммарное усиление света: ~1000 раз.

- Недостатки: большие габариты, высокое энергопотребление, искажение изображения по краям.

- Условия работы: требуется хотя бы лунный свет.

Несмотря на ограничения, Gen 1 заложили основу для настоящего прорыва – появления поколения 2.

Gen 2

В конце 1960-х было создано второе поколение усилителей с микроканальной пластиной (МКП). Ее внедрение радикально повысило эффективность: один компактный усилитель Gen 2 мог заменить целый каскад Gen 1, обеспечивая увеличение яркости примерно в 20 000 раз.

Фотокатоды также усовершенствовали – применили состав S-25 (мультиалкалиновый: смесь нескольких щелочных металлов). МКП компенсировала слабые стороны фотокатода Gen 2 и давала яркое изображение даже в звездную ночь без лунного света.

- Улучшенная резкость по всему полю зрения (минимальные геометрические искажения).

- Надежность и удобство в эксплуатации.

- Компактность и меньшее энергопотребление по сравнению с Gen 1.

К концу 1970-х появились улучшенные версии: Gen 2+, SuperGen и т. д. – с более высоким соотношением сигнал/шум, лучшей оптикой и разрешением, которые постепенно приближались к уровню Gen 3.

Эволюция поколений ЭОП: от Gen 0 до Gen 3+

Как видно из приведенной схемы, 3-ступенчатая структура ЭОП остается неизменной для большинства поколений трубок ночного видения с 1970-х годов: фотокатод → МКП → экран (с блоком питания для создания высокого напряжения). Однако материалы фотокатода, конструктивные особенности МКП и другие технологические нюансы отличают различные «поколения» ночных приборов.

Принято говорить о Gen 1, Gen 2, Gen 3 и т. д. – исторически эти термины обозначают этапы развития инфракрасных приборов. В то же время современные исследования доказывают, что понятие «поколение» является условным и не всегда гарантирует преимущество: реальное качество зависит от конкретных характеристик трубки.

Ниже мы кратко рассмотрим эволюцию технологии, а затем сосредоточимся на подробном сравнении Gen 2 и Gen 3 как наиболее распространенных современных решений.

Gen 0 / Gen 1

Первые приборы ночного видения (Вторая мировая война, 1940-е годы) использовали активную ИК-подсветку: инфракрасный прожектор и примитивный ЭОП на основе фотокатода S-1 (серебро-цезий-кислород). Такие системы были громоздкими, требовали мощного подсвечивателя и фактически работали как «невидимый прожектор + камера».

Поколение 1 (1960-е, Вьетнамская война) сделало шаг к пассивному ночному видению: появились так называемые «starlight scopes» – приборы, усиливающие слабый естественный свет звезд и Луны без активного прожектора. Gen 1 использовали фотокатоды S-20, а для достижения достаточного усиления без МКП применяли каскад из нескольких (обычно трех) последовательных ЭОП-трубок.

- Суммарное усиление света: ~1000 раз.

- Недостатки: большие габариты, высокое энергопотребление, искажение изображения по краям.

- Условия работы: требуется хотя бы лунный свет.

Несмотря на ограничения, Gen 1 заложили основу для настоящего прорыва – появления поколения 2.

Gen 2

В конце 1960-х было создано второе поколение усилителей с микроканальной пластиной (МКП). Ее внедрение радикально повысило эффективность: один компактный усилитель Gen 2 мог заменить целый каскад Gen 1, обеспечивая увеличение яркости примерно в 20 000 раз.

Фотокатоды также усовершенствовали – применили состав S-25 (мультиалкалиновый: смесь нескольких щелочных металлов). МКП компенсировала слабые стороны фотокатода Gen 2 и давала яркое изображение даже в звездную ночь без лунного света.

- Улучшенная резкость по всему полю зрения (минимальные геометрические искажения).

- Надежность и удобство в эксплуатации.

- Компактность и меньшее энергопотребление по сравнению с Gen 1.

К концу 1970-х появились улучшенные версии: Gen 2+, SuperGen и т. д. – с более высоким соотношением сигнал/шум, лучшей оптикой и разрешением, которые постепенно приближались к уровню Gen 3.

Gen 3

Третье поколение (внедренное в США в начале 1980-х) унаследовало конструкцию с МКП, но принесло главную новацию: фотокатод из арсенида галлия (GaAs). Материал GaAs имеет отрицательное электронное сродство и чрезвычайно эффективно выделяет электроны под действием фотонов. Это позволило Gen 3 значительно повысить чувствительность именно в инфракрасном диапазоне (~800–900 нм), где ночное небо излучает больше всего слабого света.

В очень темных условиях (глухая безлунная ночь, густой лес) Gen 3 благодаря новому фотокатоду способны давать более яркое и «чистое» изображение, чем Gen 2. Однако внедрение GaAs имело и обратную сторону: такой фотокатод оказался чувствительным к отравлению ионами. При работе с МКП в вакууме неизбежно возникают положительно заряженные остаточные ионы, которые бомбардируют фотокатод и быстро его деградируют – уже через ~100 часов чувствительность неочищенного GaAs падает ниже уровня Gen 2.

Чтобы защитить дорогой фотокатод Gen 3, между ним и МКП ввели очень тонкую ионно-барьерную пленку (обычно из оксида алюминия). Пленка действует как щит, перехватывая ионы, но в то же время становится препятствием и для части электронов: через нее на МКП попадает немного меньше электронов от фотокатода, чем могло бы без пленки. Таким образом, пленка уменьшила теоретический выигрыш от GaAs, а также добавила побочные эффекты – увеличились уровень шума и «гало» вокруг ярких точек.

Несмотря на это, в целом Gen 3 опережали Gen 2 по большинству параметров: светочувствительность, разрешение, рабочий ресурс и т. д. Свечение люминофора в Gen 3 усилилось до ~30 000–50 000 × по сравнению с исходным изображением.

В середине 1990-х в США попытались вообще убрать ионный барьер, создав так называемые Gen 4 (фактически – Gen 3 безпленочные). Пленку сняли, ввели автогейтинг (систему мгновенного гашения фотокатода при сверхъярких вспышках) – и это дало фантастические начальные показатели. Но проблема ломкости таких трубок осталась: без барьера даже улучшенная очистка МКП не спасла от ионов, и срок службы безпленочных Gen 3 оказался недостаточным. Поэтому армия США официально отменила термин «Gen 4» в 2002 году.

Вместо этого ввели понятие Gen 3+ или Gen 3 Thin-Film – модернизированные трубки с более тонкой пленкой (10 ангстрем вместо 30). Тонкая пленка пропускает больше электронов, сохраняя частичную защиту фотокатода – компромисс, который позволил улучшить изображение без критического сокращения ресурса. Сегодня Gen 3 в виде thin-film и обновленных версий (омни-VII, омни-VIII и т.д.) остаются стандартом для армии США.

Европейский путь (Gen 2+)

Пока в США разрабатывали Gen 3, в Европе (в первую очередь компания Photonis) пошли альтернативным путем, доводя до совершенства технологию Gen 2. Европейцы принципиально не отказались от мультиалкалиновых фотокатодов, зато усовершенствовали их структуру (появились наноструктурированные и дифракционные покрытия) и МКП.

Главное преимущество такого подхода – отсутствие ионного барьера: фотокатоды Gen 2+ не образуют отрицательных ионов, поэтому защитная пленка не нужна. Это означает, что электроны свободно летят на МКП без потерь, следовательно, изображение более четкое, контрастное (нет «тумана» от пленки), меньше искажений и меньший диаметр гало.

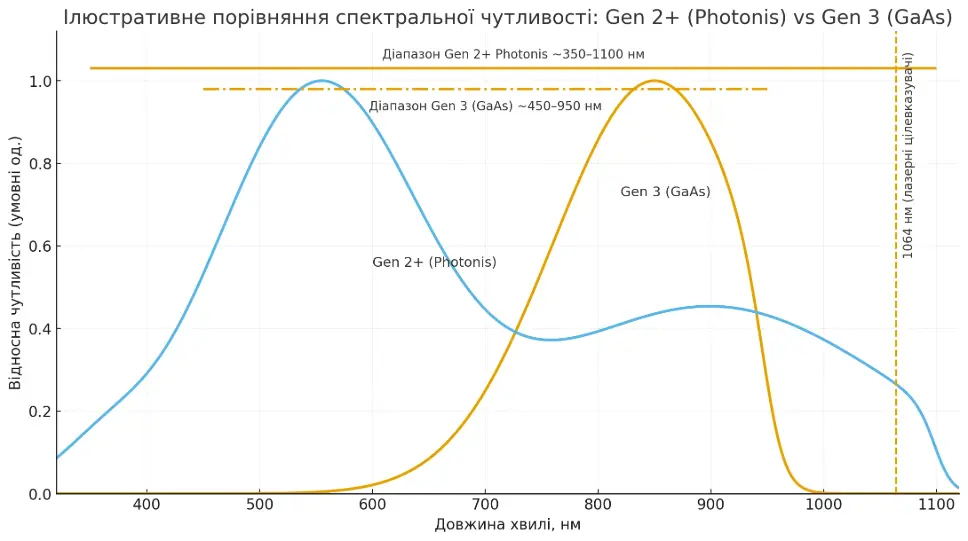

Недостатком исторически была несколько более низкая фоточувствительность мультиалкалинового слоя: он генерирует меньше электронов из каждого фотона по сравнению с GaAs. Однако за последние десятилетия Photonis настолько улучшил чувствительность, что разница сократилась. Более того, применение специального дифракционного покрытия на входном стекле позволило расширить спектральный диапазон Gen 2+ – современные трубки Photonis видят свет от ~350 нм (УФ) до ≈1100 нм (ближний ИК).

Gen 3

Третье поколение (внедренное в США в начале 1980-х) унаследовало конструкцию с МКП, но принесло главную новацию: фотокатод из арсенида галлия (GaAs). Материал GaAs имеет отрицательное электронное сродство и чрезвычайно эффективно выделяет электроны под действием фотонов. Это позволило Gen 3 значительно повысить чувствительность именно в инфракрасном диапазоне (~800–900 нм), где ночное небо излучает больше всего слабого света.

В очень темных условиях (глухая безлунная ночь, густой лес) Gen 3 благодаря новому фотокатоду способны давать более яркое и «чистое» изображение, чем Gen 2. Однако внедрение GaAs имело и обратную сторону: такой фотокатод оказался чувствительным к отравлению ионами. При работе с МКП в вакууме неизбежно возникают положительно заряженные остаточные ионы, которые бомбардируют фотокатод и быстро его деградируют – уже через ~100 часов чувствительность неочищенного GaAs падает ниже уровня Gen 2.

Чтобы защитить дорогой фотокатод Gen 3, между ним и МКП ввели очень тонкую ионно-барьерную пленку (обычно из оксида алюминия). Пленка действует как щит, перехватывая ионы, но в то же время становится препятствием и для части электронов: через нее на МКП попадает немного меньше электронов от фотокатода, чем могло бы без пленки. Таким образом, пленка уменьшила теоретический выигрыш от GaAs, а также добавила побочные эффекты – увеличились уровень шума и «гало» вокруг ярких точек.

Несмотря на это, в целом Gen 3 опережали Gen 2 по большинству параметров: светочувствительность, разрешение, рабочий ресурс и т. д. Свечение люминофора в Gen 3 усилилось до ~30 000–50 000 × по сравнению с исходным изображением.

В середине 1990-х в США попытались вообще убрать ионный барьер, создав так называемые Gen 4 (фактически – Gen 3 безпленочные). Пленку сняли, ввели автогейтинг (систему мгновенного гашения фотокатода при сверхъярких вспышках) – и это дало фантастические начальные показатели. Но проблема ломкости таких трубок осталась: без барьера даже улучшенная очистка МКП не спасла от ионов, и срок службы безпленочных Gen 3 оказался недостаточным. Поэтому армия США официально отменила термин «Gen 4» в 2002 году.

Вместо этого ввели понятие Gen 3+ или Gen 3 Thin-Film – модернизированные трубки с более тонкой пленкой (10 ангстрем вместо 30). Тонкая пленка пропускает больше электронов, сохраняя частичную защиту фотокатода – компромисс, который позволил улучшить изображение без критического сокращения ресурса. Сегодня Gen 3 в виде thin-film и обновленных версий (омни-VII, омни-VIII и т.д.) остаются стандартом для армии США.

Европейский путь (Gen 2+)

Пока в США разрабатывали Gen 3, в Европе (в первую очередь компания Photonis) пошли альтернативным путем, доводя до совершенства технологию Gen 2. Европейцы принципиально не отказались от мультиалкалиновых фотокатодов, зато усовершенствовали их структуру (появились наноструктурированные и дифракционные покрытия) и МКП.

Главное преимущество такого подхода – отсутствие ионного барьера: фотокатоды Gen 2+ не образуют отрицательных ионов, поэтому защитная пленка не нужна. Это означает, что электроны свободно летят на МКП без потерь, следовательно, изображение более четкое, контрастное (нет «тумана» от пленки), меньше искажений и меньший диаметр гало.

Недостатком исторически была несколько более низкая фоточувствительность мультиалкалинового слоя: он генерирует меньше электронов из каждого фотона по сравнению с GaAs. Однако за последние десятилетия Photonis настолько улучшил чувствительность, что разница сократилась. Более того, применение специального дифракционного покрытия на входном стекле позволило расширить спектральный диапазон Gen 2+ – современные трубки Photonis видят свет от ~350 нм (УФ) до ≈1100 нм (ближний ИК).

Стандарт Photonis 4G: новый уровень Gen 2+

В 2014 году Photonis ввел открытую спецификацию 4G – фактически стандарт для премиальных Gen 2+ трубок нового поколения. Чтобы называться «4G», интенсификатор должен соответствовать четырем ключевым критериям:

- Спектральная чувствительность: от ниже 400 нм до более 1000 нм (широкополосное восприятие от УФ до ближнего ИК).

- FOM ≥ 1800 (figure of merit, произведение разрешения на SNR – об этом позже).

- Разрешающая способность: более 57 линий/мм при высоком уровне освещения.

- Гало ≤ 0,7 мм: минимальный радиус засветки вокруг ярких источников.

Эти показатели фактически вывели Gen 2+ на уровень лучших безпленочных Gen 3. Компания Photonis демонстрировала трубки с FOM до 2300+ (например, серии Photonis 4G и Photonis ECHO).

В то же время долговечность европейских Gen 2+ тоже существенно возросла – ресурс превысил 10 000 часов, что сопоставимо с американскими Gen 3.

Поэтому в настоящее время деление на «поколения» во многом условно: «плохой» Gen 3 может уступать «хорошему» Gen 2+. Далее мы подробно сравним Gen 2 и Gen 3 по ключевым параметрам.

Стандарт Photonis 4G: новый уровень Gen 2+

В 2014 году Photonis ввел открытую спецификацию 4G – фактически стандарт для премиальных Gen 2+ трубок нового поколения. Чтобы называться «4G», интенсификатор должен соответствовать четырем ключевым критериям:

- Спектральная чувствительность: от ниже 400 нм до более 1000 нм (широкополосное восприятие от УФ до ближнего ИК).

- FOM ≥ 1800 (figure of merit, произведение разрешения на SNR – об этом позже).

- Разрешающая способность: более 57 линий/мм при высоком уровне освещения.

- Гало ≤ 0,7 мм: минимальный радиус засветки вокруг ярких источников.

Эти показатели фактически вывели Gen 2+ на уровень лучших безпленочных Gen 3. Компания Photonis демонстрировала трубки с FOM до 2300+ (например, серии Photonis 4G и Photonis ECHO).

В то же время долговечность европейских Gen 2+ тоже существенно возросла – ресурс превысил 10 000 часов, что сопоставимо с американскими Gen 3.

Поэтому в настоящее время деление на «поколения» во многом условно: «плохой» Gen 3 может уступать «хорошему» Gen 2+. Далее мы подробно сравним Gen 2 и Gen 3 по ключевым параметрам.

Характеристики и отличия Gen 2 vs Gen 3

Светочувствительность фотокатода и спектральный диапазон

Материал фотокатода – главное отличие между поколениями. В Gen 2/2+ применяется мультиалкалиновый фотокатод (на основе смеси щелочных металлов, часто обозначается как S-25 или более новые вариации). В Gen 3 – арсенид галлия (GaAs) со слоем цезия.

Gen 3 (GaAs) имеет пиковую чувствительность в красно-инфракрасной области (~800–850 нм) и заметно превосходит Gen 2 по квантовому выходу на этих длинах волн. Фотокатод GaAs может достигать фотоэлектронного коэффициента ~1800 мкА/лм (микроампер на люмен) – то есть при освещении 1 лм он генерирует ток 1,8 мА. Для сравнения, в классических Gen 2 на S-25 этот показатель составлял около 300–600 мкА/лм. Это означает, что Gen 3 производит больше электронов из того же потока света, особенно в ИК-диапазоне.

На практике это означает, что при очень низкой освещенности (звездное небо без луны, густой лес) Gen 3 «видит» светлее и с меньшим шумом, чем Gen 2.

Gen 2+ (мультиалкалиновые), с другой стороны, обеспечивают более широкий спектральный диапазон. Типичный диапазон чувствительности Gen 3: ~450–900 нм (почти не чувствительны к УФ и дальнему ИК). Современные Gen 2+ Photonis HyMa охватывают ~350–1080 нм. Они «видят» и в фиолетово-УФ области, и глубже в ИК (до 1064 нм, используется в лазерных дальномерах).

Квантовая эффективность Gen 2+ ниже на пике (в зеленой области ~500 нм она составляет ~10–12%, тогда как у GaAs на 800 нм – до 20–25%). Но благодаря дифракционным покрытиям Photonis компенсировал это расширением диапазона: в средних условиях (лунная ночь, городские локации) Gen 2+ дают результат не хуже Gen 3, а иногда и лучше.

Усиление, яркость изображения и «гало»

Коэффициент усиления по яркости (luminous gain) в современных трубках обоих поколений очень высокий – десятки тысяч. Gen 2 обычно дают усиление около 20 000×, Gen 3 – 30 000–50 000×. Это означает, что объект, едва заметный невооруженным глазом, через НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ будет виден в десятки тысяч раз ярче.

Важно понимать, что чрезмерное усиление не всегда полезно – если сцена освещена достаточно, то слишком яркий экран засвечивает глаза. Поэтому в обоих поколениях реализованы механизмы Automatic Brightness Control и автогейтинга.

Автогейтинг (auto-gating) – это высокочастотное (тысячи раз в секунду) переключение напряжения на фотокатоде и МКП, которое динамически уменьшает исходное усиление при внезапных вспышках света (например, когда в поле зрения появляется фара автомобиля или взрыв). Оба поколения могут оснащаться автогейтингом, но Photonis славится особенно быстрым автогейтингом в Gen 2+, который обеспечивает более четкое изображение в условиях переменного освещения.

«Гало»– характерное явление для ЭОП: вокруг ярких точечных источников (фонарь, звезда, лазер) на изображении виден рассеянный светлый круг. Он возникает из-за того, что интенсивный поток электронов «засвечивает» соседние каналы МКП и фосфор.

Размер гало зависит от конструкции трубки: в Gen 3 с толстой пленкой гало больше всего (~1 мм на экране). В современных Photonis 4G (филмлес) гало уменьшено до ~0,7 мм. Меньшее гало означает, что яркие огни меньше «ослепляют» картинку – легче разглядеть детали рядом с источником света.

На практике это означает, что в городских условиях или при наличии некоторого освещения Gen 2+ дает более контрастное, менее «засвеченное» изображение, чем типичная трубка Gen 3. Пользователи отмечают, что Photonis (Gen 2+) лучше переносит световые помехи – фонари, неоновые вывески – сохраняя читаемость темных зон. В то же время в полной темноте Gen 3 все же покажет более яркую картинку – тогда как Gen 2+ становится зернистым, работая на грани шумов.

Характеристики и отличия Gen 2 vs Gen 3

Светочувствительность фотокатода и спектральный диапазон

Материал фотокатода – главное отличие между поколениями. В Gen 2/2+ применяется мультиалкалиновый фотокатод (на основе смеси щелочных металлов, часто обозначается как S-25 или более новые вариации). В Gen 3 – арсенид галлия (GaAs) со слоем цезия.

Gen 3 (GaAs) имеет пиковую чувствительность в красно-инфракрасной области (~800–850 нм) и заметно превосходит Gen 2 по квантовому выходу на этих длинах волн. Фотокатод GaAs может достигать фотоэлектронного коэффициента ~1800 мкА/лм (микроампер на люмен) – то есть при освещении 1 лм он генерирует ток 1,8 мА. Для сравнения, в классических Gen 2 на S-25 этот показатель составлял около 300–600 мкА/лм. Это означает, что Gen 3 производит больше электронов из того же потока света, особенно в ИК-диапазоне.

На практике это означает, что при очень низкой освещенности (звездное небо без луны, густой лес) Gen 3 «видит» светлее и с меньшим шумом, чем Gen 2.

Gen 2+ (мультиалкалиновые), с другой стороны, обеспечивают более широкий спектральный диапазон. Типичный диапазон чувствительности Gen 3: ~450–900 нм (почти не чувствительны к УФ и дальнему ИК). Современные Gen 2+ Photonis HyMa охватывают ~350–1080 нм. Они «видят» и в фиолетово-УФ области, и глубже в ИК (до 1064 нм, используется в лазерных дальномерах).

Квантовая эффективность Gen 2+ ниже на пике (в зеленой области ~500 нм она составляет ~10–12%, тогда как у GaAs на 800 нм – до 20–25%). Но благодаря дифракционным покрытиям Photonis компенсировал это расширением диапазона: в средних условиях (лунная ночь, городские локации) Gen 2+ дают результат не хуже Gen 3, а иногда и лучше.

Усиление, яркость изображения и «гало»

Коэффициент усиления по яркости (luminous gain) в современных трубках обоих поколений очень высокий – десятки тысяч. Gen 2 обычно дают усиление около 20 000×, Gen 3 – 30 000–50 000×. Это означает, что объект, едва заметный невооруженным глазом, через НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ будет виден в десятки тысяч раз ярче.

Важно понимать, что чрезмерное усиление не всегда полезно – если сцена освещена достаточно, то слишком яркий экран засвечивает глаза. Поэтому в обоих поколениях реализованы механизмы Automatic Brightness Control и автогейтинга.

Автогейтинг (auto-gating) – это высокочастотное (тысячи раз в секунду) переключение напряжения на фотокатоде и МКП, которое динамически уменьшает исходное усиление при внезапных вспышках света (например, когда в поле зрения появляется фара автомобиля или взрыв). Оба поколения могут оснащаться автогейтингом, но Photonis славится особенно быстрым автогейтингом в Gen 2+, который обеспечивает более четкое изображение в условиях переменного освещения.

«Гало»– характерное явление для ЭОП: вокруг ярких точечных источников (фонарь, звезда, лазер) на изображении виден рассеянный светлый круг. Он возникает из-за того, что интенсивный поток электронов «засвечивает» соседние каналы МКП и фосфор.

Размер гало зависит от конструкции трубки: в Gen 3 с толстой пленкой гало больше всего (~1 мм на экране). В современных Photonis 4G (филмлес) гало уменьшено до ~0,7 мм. Меньшее гало означает, что яркие огни меньше «ослепляют» картинку – легче разглядеть детали рядом с источником света.

На практике это означает, что в городских условиях или при наличии некоторого освещения Gen 2+ дает более контрастное, менее «засвеченное» изображение, чем типичная трубка Gen 3. Пользователи отмечают, что Photonis (Gen 2+) лучше переносит световые помехи – фонари, неоновые вывески – сохраняя читаемость темных зон. В то же время в полной темноте Gen 3 все же покажет более яркую картинку – тогда как Gen 2+ становится зернистым, работая на грани шумов.

Разрешение и качество изображения

Разрешающая способность ЭОП измеряется в линиях на миллиметр (lp/mm) – сколько пар линий (черно-белых) можно различить на экране, укладываясь в 1 мм пространства. Это определяется качеством фотокатода, точечным расширением в оптике и размером каналов МКП. Исторически Gen 1 имели ~30 lp/mm, Gen 2 подняли планку до ~45 lp/mm, Gen 3 первого поколения – ~55–64 lp/mm.

Современные лучшие трубки (и Gen 3, и Gen 2+) могут достигать 72–81 lp/mm. Однако такие значения характерны для центра изображения и при оптимальных условиях. Обычно современный коммерческий Gen 2+ имеет разрешение ~50–55 lp/mm, Gen 3 – около 64 lp/mm (при высокой освещенности ~0,3 лк). При более низких уровнях освещенности эффективное разрешение уменьшается из-за шума.

Простыми словами, Gen 3 обычно немного четче Gen 2 при рассмотрении мелких деталей в идеальных условиях. Но разница несущественна: качественный Gen 2+ может иметь 57–64 lp/mm и не уступать Gen 3. Более того, при посторонних засветках Gen 3 через пленку иногда показывают Fixed Pattern Noise (FPN) – едва заметную «сетку» или «соты», тогда как у Photonis FPN почти отсутствует. Это делает картинку Gen 2+ «чище» в таких условиях.

Сигнал/шум (SNR)

Этот параметр показывает, насколько изображение «чистое» при слабом освещении: отношение полезного сигнала к шуму. Измеряется в стандартных условиях (например, освещенность 10^-3 лк на цель). Чем выше SNR, тем лучше: мелкие объекты четче отделяются от шумового фона.

Старые Gen 2 имели SNR ~12–18, Gen 3 первых поколений – ~20–25. Сегодня типичные значения следующие: Gen 2+ ~20–28, Gen 3 ~25–30. Лучшие трубки обоих типов достигают SNR ~30–34. То есть перекрытие очень большое. Например, Gen 3 с SNR 22 может проигрывать Gen 2+ с SNR 28 – последний покажет даже более чистое изображение.

Формат экрана

У военных ЭОП стандартный диаметр входного окна составляет 18 мм. В последнее время Photonis выпускает более легкие трубки 16 мм (масса <40 г против ~80 г у 18 мм). Это позволяет создавать более компактные приборы, хотя иногда с чуть меньшим полем зрения.

Искажения изображения в современных ПНВ минимальны – еще Gen 2 исправили проблему Gen 1 с размытыми краями. Волоконно-оптический выход при необходимости инвертирует картинку, поэтому изображение не переворачивается. Визуально разница Gen 2 vs Gen 3 в детализацию невелика, если брать трубки одного класса.

Надежность, ресурс и устойчивость к воздействиям

Когда-то Gen 2 упрекали в меньшем ресурсе по сравнению с Gen 3. Первые GaAs-трубки (Gen 3) выдерживали ~10 000 часов, тогда как Gen 2 работали только 2 500–5 000 часов. Сегодня технологии выровнялись: современные Gen 2+ и Gen 3 имеют ресурс 10 000+ часов (более 5 лет круглосуточной работы).

Это подтверждено тестами: например, Fraunhofer Institute установил, что SNR трубок Photonis 4G падает менее чем на 5% за полный жизненный цикл – даже превосходя требования MIL-SPEC США. Таким образом, оба поколения служат долго и не «выгорают» в нормальных условиях.

Светостойкость и защита

Gen 3 из-за особенностей фотокатода очень чувствительны к засвечиванию лазерами и интенсивным светом. Без пленки GaAs-фотокатод уязвим к «выгоранию» пятнами от лазерных лучей. Пленочные Gen 3 более защищены, но сильный лазер все равно может оставить след.

Фотокатоды Gen 2 (HyMa) химически более устойчивы – цезий в них связан прочнее, поэтому случайное попадание лазерного блика с меньшей вероятностью повредит трубку. В обоих поколениях предусмотрена Bright-Source Protection (BSP) – схема, которая снижает напряжение на фотокатоде при слишком сильном освещении, защищая от повреждений.

Механическая выносливость

Photonis заявляет, что их Gen 2+ выдерживают ударные нагрузки до 500 g, тогда как типичные Gen 3 имеют предел ~75 g. Это означает, что при стрельбе из мощного оружия или падении прибора шанс «выживания» трубки Photonis значительно выше. Отсутствие хрупкой GaAs-подложки сделало Gen 2+ более прочными в физическом плане.

Вес и энергопотребление

Стандартная трубка весит ~80 г (18 мм). Общая масса ПНВ больше зависит от корпуса и оптики. Энергопотребление – сотни мВт. Gen 3 с автогейтингом могут потреблять немного больше, но для пользователя это разница в минутах работы батареи. Оба поколения обычно питаются от одной батареи AA 1,5 В (литиевой или щелочной) с внутренним преобразователем напряжения.

Разрешение и качество изображения

Разрешающая способность ЭОП измеряется в линиях на миллиметр (lp/mm) – сколько пар линий (черно-белых) можно различить на экране, укладываясь в 1 мм пространства. Это определяется качеством фотокатода, точечным расширением в оптике и размером каналов МКП. Исторически Gen 1 имели ~30 lp/mm, Gen 2 подняли планку до ~45 lp/mm, Gen 3 первого поколения – ~55–64 lp/mm.

Современные лучшие трубки (и Gen 3, и Gen 2+) могут достигать 72–81 lp/mm. Однако такие значения характерны для центра изображения и при оптимальных условиях. Обычно современный коммерческий Gen 2+ имеет разрешение ~50–55 lp/mm, Gen 3 – около 64 lp/mm (при высокой освещенности ~0,3 лк). При более низких уровнях освещенности эффективное разрешение уменьшается из-за шума.

Простыми словами, Gen 3 обычно немного четче Gen 2 при рассмотрении мелких деталей в идеальных условиях. Но разница несущественна: качественный Gen 2+ может иметь 57–64 lp/mm и не уступать Gen 3. Более того, при посторонних засветках Gen 3 через пленку иногда показывают Fixed Pattern Noise (FPN) – едва заметную «сетку» или «соты», тогда как у Photonis FPN почти отсутствует. Это делает картинку Gen 2+ «чище» в таких условиях.

Сигнал/шум (SNR)

Этот параметр показывает, насколько изображение «чистое» при слабом освещении: отношение полезного сигнала к шуму. Измеряется в стандартных условиях (например, освещенность 10^-3 лк на цель). Чем выше SNR, тем лучше: мелкие объекты четче отделяются от шумового фона.

Старые Gen 2 имели SNR ~12–18, Gen 3 первых поколений – ~20–25. Сегодня типичные значения следующие: Gen 2+ ~20–28, Gen 3 ~25–30. Лучшие трубки обоих типов достигают SNR ~30–34. То есть перекрытие очень большое. Например, Gen 3 с SNR 22 может проигрывать Gen 2+ с SNR 28 – последний покажет даже более чистое изображение.

Формат экрана

У военных ЭОП стандартный диаметр входного окна составляет 18 мм. В последнее время Photonis выпускает более легкие трубки 16 мм (масса <40 г против ~80 г у 18 мм). Это позволяет создавать более компактные приборы, хотя иногда с чуть меньшим полем зрения.

Искажения изображения в современных ПНВ минимальны – еще Gen 2 исправили проблему Gen 1 с размытыми краями. Волоконно-оптический выход при необходимости инвертирует картинку, поэтому изображение не переворачивается. Визуально разница Gen 2 vs Gen 3 в детализацию невелика, если брать трубки одного класса.

Надежность, ресурс и устойчивость к воздействиям

Когда-то Gen 2 упрекали в меньшем ресурсе по сравнению с Gen 3. Первые GaAs-трубки (Gen 3) выдерживали ~10 000 часов, тогда как Gen 2 работали только 2 500–5 000 часов. Сегодня технологии выровнялись: современные Gen 2+ и Gen 3 имеют ресурс 10 000+ часов (более 5 лет круглосуточной работы).

Это подтверждено тестами: например, Fraunhofer Institute установил, что SNR трубок Photonis 4G падает менее чем на 5% за полный жизненный цикл – даже превосходя требования MIL-SPEC США. Таким образом, оба поколения служат долго и не «выгорают» в нормальных условиях.

Светостойкость и защита

Gen 3 из-за особенностей фотокатода очень чувствительны к засвечиванию лазерами и интенсивным светом. Без пленки GaAs-фотокатод уязвим к «выгоранию» пятнами от лазерных лучей. Пленочные Gen 3 более защищены, но сильный лазер все равно может оставить след.

Фотокатоды Gen 2 (HyMa) химически более устойчивы – цезий в них связан прочнее, поэтому случайное попадание лазерного блика с меньшей вероятностью повредит трубку. В обоих поколениях предусмотрена Bright-Source Protection (BSP) – схема, которая снижает напряжение на фотокатоде при слишком сильном освещении, защищая от повреждений.

Механическая выносливость

Photonis заявляет, что их Gen 2+ выдерживают ударные нагрузки до 500 g, тогда как типичные Gen 3 имеют предел ~75 g. Это означает, что при стрельбе из мощного оружия или падении прибора шанс «выживания» трубки Photonis значительно выше. Отсутствие хрупкой GaAs-подложки сделало Gen 2+ более прочными в физическом плане.

Вес и энергопотребление

Стандартная трубка весит ~80 г (18 мм). Общая масса ПНВ больше зависит от корпуса и оптики. Энергопотребление – сотни мВт. Gen 3 с автогейтингом могут потреблять немного больше, но для пользователя это разница в минутах работы батареи. Оба поколения обычно питаются от одной батареи AA 1,5 В (литиевой или щелочной) с внутренним преобразователем напряжения.

Приведем обобщенную таблицу ключевых характеристик поколений:

| Параметр | Gen 2 / 2+ (мультиалкалин) | Gen 3 (GaAs) |

|---|---|---|

| Спектральный диапазон | ~350–900 нм (до 1080 нм у Photonis) | ~450–900 нм (чувствительность снижается после ~950 нм) |

| Пиковая чувствительность фотокатода | 500–600 мкА/лм (при 2856 K), максимум в видимом (500–600 нм) | ~1800 мкА/лм (при 800 нм), максимум в ближнем ИК |

| Коэф. усиления яркости | ~20 000× (Gen 2); 25 000–30 000× (Gen 2+) | ~30 000–50 000× (стандартные Gen 3) |

| Разрешающая способность (lp/mm) | ≈45 (G2) до 55–64 (G2+ высокого качества); макс. ~72 | ≈57 (ранние) до 64–72 (современные типичные); макс. ~81 |

| Отношение сигнал/шум (SNR) | ~18–22 (G2); 20–28 (G2+); лучшие до 30 | ~20–25 (ранние); 25–30 (современные); лучшие до 34 |

| Фигура достоинства (FOM) | ~1000–1300 (обычно); 1800+ в ECHO и 4G | ~1400–1800 (обычно); лучшие военные >2000 (ограничены экспортом) |

| Halo (ореол вокруг источников) | ~0,7 мм (Photonis filmless) | ~0,9–1,2 мм (типичная толстая пленка) |

| Автогейтинг | Есть (современные модели, очень быстрый в Photonis) | Есть (стандарт для Gen 3, скорость зависит от модели) |

| Устойчивость к засветке | Безпленочные: уязвимы к длительным засветам, но менее чувствительны к лазерам | Пленочные: лучше против ионов, но могут выгорать от лазера быстрее |

| Шоковая выносливость | Высокая (до 500 г у Photonis) | Средняя (до ~75 г стандартно) |

| Ресурс работы | >10 000 ч (современные Gen 2+) | >10 000 ч (thin-film Gen 3) |

| Производители | Photonis (Европа), рус. КАТОД, кит. NNVT и др. | L3Harris, Elbit (США); Harder (Германия); китайские производители |

Из таблицы видно, что граница между Gen 2+ и Gen 3 во многом условна. Скажем, разрешение 60 lp/mm и SNR 25 может встречаться и там, и там. А вот спектральная чувствительность различается (Gen 3 «заточены» под ИК, Gen 2+ видят шире). Также Gen 3 дают немного больше усиления и яркости в самую темную ночь, зато Gen 2+ выигрывают в широте динамики – лучше переносят изменения освещения, имеют меньший гало и более устойчивы к ударам.

Приведем обобщенную таблицу ключевых характеристик поколений:

| Параметр | Gen 2 / 2+ (мультиалкалин) | Gen 3 (GaAs) |

|---|---|---|

| Спектральный диапазон | ~350–900 нм (до 1080 нм у Photonis) | ~450–900 нм (чувствительность снижается после ~950 нм) |

| Пиковая чувствительность фотокатода | 500–600 мкА/лм (при 2856 K), максимум в видимом (500–600 нм) | ~1800 мкА/лм (при 800 нм), максимум в ближнем ИК |

| Коэф. усиления яркости | ~20 000× (Gen 2); 25 000–30 000× (Gen 2+) | ~30 000–50 000× (стандартные Gen 3) |

| Разрешающая способность (lp/mm) | ≈45 (G2) до 55–64 (G2+ высокого качества); макс. ~72 | ≈57 (ранние) до 64–72 (современные типичные); макс. ~81 |

| Отношение сигнал/шум (SNR) | ~18–22 (G2); 20–28 (G2+); лучшие до 30 | ~20–25 (ранние); 25–30 (современные); лучшие до 34 |

| Фигура достоинства (FOM) | ~1000–1300 (обычно); 1800+ в ECHO и 4G | ~1400–1800 (обычно); лучшие военные >2000 (ограничены экспортом) |

| Halo (ореол вокруг источников) | ~0,7 мм (Photonis filmless) | ~0,9–1,2 мм (типичная толстая пленка) |

| Автогейтинг | Есть (современные модели, очень быстрый в Photonis) | Есть (стандарт для Gen 3, скорость зависит от модели) |

| Устойчивость к засветке | Безпленочные: уязвимы к длительным засветам, но менее чувствительны к лазерам | Пленочные: лучше против ионов, но могут выгорать от лазера быстрее |

| Шоковая выносливость | Высокая (до 500 г у Photonis) | Средняя (до ~75 г стандартно) |

| Ресурс работы | >10 000 ч (современные Gen 2+) | >10 000 ч (thin-film Gen 3) |

| Производители | Photonis (Европа), рус. КАТОД, кит. NNVT и др. | L3Harris, Elbit (США); Harder (Германия); китайские производители |

Из таблицы видно, что граница между Gen 2+ и Gen 3 во многом условна. Скажем, разрешение 60 lp/mm и SNR 25 может встречаться и там, и там. А вот спектральная чувствительность различается (Gen 3 «заточены» под ИК, Gen 2+ видят шире). Также Gen 3 дают немного больше усиления и яркости в самую темную ночь, зато Gen 2+ выигрывают в широте динамики – лучше переносят изменения освещения, имеют меньший гало и более устойчивы к ударам.

Сравнение Photonis Gen 2+ против топовой американской Gen 3

Ниже — два реальных теста , одна сцена, разные условия: низкая освещенность и высокая освещенность/смешанное освещение. Обратите внимание: сравнение проводится с лучшими образцами Gen 3 на сегодняшний день (thin-/filmless класс), чтобы оценка была корректной.

В итоге: топовая Gen 3 ожидаемо сильнее в полной темноте, но Photonis Gen 2+ выигрывает в городских или смешанных условиях освещения: меньше гало, чище контур и стабильнее автогейтинг рядом с источниками света.

Сравнение Photonis Gen 2+ против топовой американской Gen 3

Ниже — два реальных теста , одна сцена, разные условия: низкая освещенность и высокая освещенность/смешанное освещение. Обратите внимание: сравнение проводится с лучшими образцами Gen 3 на сегодняшний день (thin-/filmless класс), чтобы оценка была корректной.

В итоге: топовая Gen 3 ожидаемо сильнее в полной темноте, но Photonis Gen 2+ выигрывает в городских или смешанных условиях освещения: меньше гало, чище контур и стабильнее автогейтинг рядом с источниками света.

Photonis Gen 2+ против китайских Gen 3: всегда ли «третье поколение» лучше?

Распространенное мнение: «Если это Gen 3 – значит лучшее, Gen 2 – хуже». Но как мы уже выяснили, все зависит от конкретной реализации. Западные Gen 3 действительно долго были непревзойденными в самых темных условиях. Однако появление усовершенствованных Gen 2+ от Photonis изменило ситуацию – во многих сценариях они не хуже, а иногда и лучше «тройки». Особенно интересный кейс – противостояние Photonis vs «Gen 3» китайского производства.

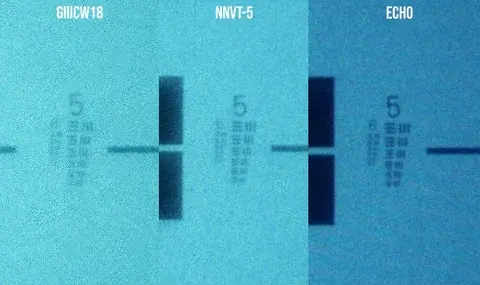

В последние годы на рынке появились недорогие китайские трубки Gen 3 (некоторые под брендами типа Harder или безымянные, часто позиционируются как «Gen 3 с автогейтингом» для гражданского рынка). Они привлекают ценой, обещая характеристики Gen 3. Однако независимые тесты показывают противоречивые результаты.

Так, канадская компания Night Solutions провела сравнение: взяли бюджетную китайскую трубку, которую заявляли как Gen 3 (модель GIII 18 CW), и сопоставили с Photonis ECHO (Gen 2+ от Photonis, белого фосфора) и еще с китайской Gen 2+ NNVT-5. Результат: китайский «Gen 3» показал худшее изображение. Оно было туманным, низкого разрешения, темноватым и шумным. Даже более дешевая Gen 2+ (NNVT-5) дала более четкую картинку, не говоря уже о Photonis, который вышел в лидеры по качеству.

Photonis Gen 2+ против китайских Gen 3: всегда ли «третье поколение» лучше?

Распространенное мнение: «Если это Gen 3 – значит лучшее, Gen 2 – хуже». Но как мы уже выяснили, все зависит от конкретной реализации. Западные Gen 3 действительно долго были непревзойденными в самых темных условиях. Однако появление усовершенствованных Gen 2+ от Photonis изменило ситуацию – во многих сценариях они не хуже, а иногда и лучше «тройки». Особенно интересный кейс – противостояние Photonis vs «Gen 3» китайского производства.

В последние годы на рынке появились недорогие китайские трубки Gen 3 (некоторые под брендами типа Harder или безымянные, часто позиционируются как «Gen 3 с автогейтингом» для гражданского рынка). Они привлекают ценой, обещая характеристики Gen 3. Однако независимые тесты показывают противоречивые результаты.

Так, канадская компания Night Solutions провела сравнение: взяли бюджетную китайскую трубку, которую заявляли как Gen 3 (модель GIII 18 CW), и сопоставили с Photonis ECHO (Gen 2+ от Photonis, белого фосфора) и еще с китайской Gen 2+ NNVT-5. Результат: китайский «Gen 3» показал худшее изображение. Оно было туманным, низкого разрешения, темноватым и шумным. Даже более дешевая Gen 2+ (NNVT-5) дала более четкую картинку, не говоря уже о Photonis, который вышел в лидеры по качеству.

Подробные результаты смотрите в статье «Китайское поколение 3: на одно поколение отстает — пока» на официальном сайте Night Solutions (Канада).

Подробные результаты смотрите в статье «Китайское поколение 3: на одно поколение отстает — пока» на официальном сайте Night Solutions (Канада).

Хотя китайский Gen 3 выдавал немного более яркое изображение, выяснилось, что эта яркость происходила от избыточного шума, а не от полезного сигнала. Детализация у него хуже, чем даже у Gen 2+ среднего уровня. Эксперты пришли к выводу, что такие трубки либо очень низкого качества, либо вообще могут быть перемаркированными Gen 2. К сожалению, иногда недобросовестные продавцы играют на желании покупателя получить «настоящий Gen 3 подешевле» — и продают восстановленные или бракованные изделия под видом нового поколения.

Совет: Не стоит слепо верить этикетке «Gen 3». Этот термин означает только тип фотокатода (GaAs), но не гарантирует высоких характеристик. Всегда обращайте внимание на конкретные показатели: разрешение, SNR, FOM, проверяйте отзывы и тесты. Известные бренды (L3Harris, Photonis, Elbit) предоставляют спецификации, которым можно доверять. Неизвестный «Gen 3» может оказаться хуже проверенного Gen 2+.

Возвращаясь к Photonis: их топовые Gen 2+ (линейки ХХ1441 ONYX, ECHO, 4G INTENS) сегодня реально конкурируют с лучшими Gen 3. Например, пользователи отмечают, что Photonis XR5 (Gen 2+ коммерческий) «эквивалентен примерно американскому Gen 3 Omni VI» и в 95% ситуаций не уступает Gen 3. Лишь в «самую черную» ночь без звезд Gen 3 Omni VII давал немного более светлую картинку, превосходя XR5.

Все специалисты, тестировавшие китайские ЭОПы, сошлись во мнении, что продукция Photonis Gen 2+ не уступает китайским «Gen 3», а зачастую и превосходит их. В реальных условиях китайские трубки имеют риск низкого качества, большого разброса характеристик между экземплярами, проблем с долговечностью. Фирменные европейские Gen 2+ проходят строгий контроль и стабильно выдают заявленные параметры. К тому же Photonis как европейская компания не имеет экспортных ограничений ITAR, поэтому открыто продает трубки с высоким FOM (1800+), тогда как американские производители не могут этого делать (для экспорта обычно доступны ЭОП с параметрами FOM ≤ 1400).

Вывод: Маркировка поколения сама по себе не гарантирует преимущества. Важны конкретные технические данные и репутация производителя. Как точно указано в упомянутом тесте: «Gen 3 – это только означает GaAs-фотокатод, но совсем не обязательно качественный». Зато Gen 2+ Photonis благодаря многолетнему развитию доказали эффективность и сегодня считаются одними из лучших в мире интенсификаторов изображения, независимо от «поколения».

Хотя китайский Gen 3 выдавал немного более яркое изображение, выяснилось, что эта яркость происходила от избыточного шума, а не от полезного сигнала. Детализация у него хуже, чем даже у Gen 2+ среднего уровня. Эксперты пришли к выводу, что такие трубки либо очень низкого качества, либо вообще могут быть перемаркированными Gen 2. К сожалению, иногда недобросовестные продавцы играют на желании покупателя получить «настоящий Gen 3 подешевле» — и продают восстановленные или бракованные изделия под видом нового поколения.

Совет: Не стоит слепо верить этикетке «Gen 3». Этот термин означает только тип фотокатода (GaAs), но не гарантирует высоких характеристик. Всегда обращайте внимание на конкретные показатели: разрешение, SNR, FOM, проверяйте отзывы и тесты. Известные бренды (L3Harris, Photonis, Elbit) предоставляют спецификации, которым можно доверять. Неизвестный «Gen 3» может оказаться хуже проверенного Gen 2+.

Возвращаясь к Photonis: их топовые Gen 2+ (линейки ХХ1441 ONYX, ECHO, 4G INTENS) сегодня реально конкурируют с лучшими Gen 3. Например, пользователи отмечают, что Photonis XR5 (Gen 2+ коммерческий) «эквивалентен примерно американскому Gen 3 Omni VI» и в 95% ситуаций не уступает Gen 3. Лишь в «самую черную» ночь без звезд Gen 3 Omni VII давал немного более светлую картинку, превосходя XR5.

Все специалисты, тестировавшие китайские ЭОПы, сошлись во мнении, что продукция Photonis Gen 2+ не уступает китайским «Gen 3», а зачастую и превосходит их. В реальных условиях китайские трубки имеют риск низкого качества, большого разброса характеристик между экземплярами, проблем с долговечностью. Фирменные европейские Gen 2+ проходят строгий контроль и стабильно выдают заявленные параметры. К тому же Photonis как европейская компания не имеет экспортных ограничений ITAR, поэтому открыто продает трубки с высоким FOM (1800+), тогда как американские производители не могут этого делать (для экспорта обычно доступны ЭОП с параметрами FOM ≤ 1400).

Вывод: Маркировка поколения сама по себе не гарантирует преимущества. Важны конкретные технические данные и репутация производителя. Как точно указано в упомянутом тесте: «Gen 3 – это только означает GaAs-фотокатод, но совсем не обязательно качественный». Зато Gen 2+ Photonis благодаря многолетнему развитию доказали эффективность и сегодня считаются одними из лучших в мире интенсификаторов изображения, независимо от «поколения».

Преимущества и недостатки разных поколений

Подведем итоги главных плюсов и минусов поколений ночных ПНВ с ЭОП:

Поколение Gen 2 / 2+ (мультиалкалиновые)

Преимущества:

- Широкий спектральный диапазон. Видят как видимый свет, так и частично ультрафиолет и глубокий ИК (до ~1,06 микрон), позволяя обнаруживать нестандартные источники (УФ-маркировки, лазеры 1064 нм и т.д.).

- Малое гало вокруг ярких огней. Меньший ореол (~0,7 мм) означает лучшую видимость целей рядом с источниками света (актуально в городе).

- Более чистое изображение при смешанном освещении. Более высокий контраст, меньше фоновых шумов и сетки при наличии уличного света, взрывов и т.д. Быстрый автогейтинг Photonis хорошо гасит засветы.

- Отсутствие ионного барьера. Нет «фильтра» для электронов – выше теоретическая разрешающая способность и контраст (нет потери электронов на пленке, меньше постоянного шума).

- Высокая надежность и ресурс. Новейшие трубки (4G) обеспечивают 10000+ часов работы без значительной деградации SNR.

- Ударопрочность. Конструктивно выдерживают большие перегрузки (до 500 g), менее чувствительны к отдаче тяжелого оружия.

- Относительно дешевле. Как правило, Gen 2+ стоят меньше, чем топовые Gen 3, особенно учитывая меньший спрос со стороны войск США.

- Без экспортных ограничений. Европейские производители продают высокопроизводительные трубки гражданским лицам, тогда как Gen 3 из США ограничены (ITAR). Поэтому можно легально приобрести FOM 1800+ Photonis, чего не сделаешь с L3.

- Высокий потенциал модернизации. Photonis продолжает улучшать технологию Gen 2 (непрерывно выходят новые модели, такие как Echo, Echo+, 4G).

Недостатки:

- Более низкая эффективность в крайней темноте. В условиях очень слабого ИК-освещения (звезды, без луны, отсутствие искусственного света) лучшие Gen 3 дадут более светлую картинку с меньшим шумом, чем Gen 2+ аналогичного класса. Gen 2 могут «шуметь» и терять детали на границе чувствительности.

- Меньший квантовый выход фотокатода. Мультиалкалиновые фотокатоды генерируют меньше электронов из фотонов, поэтому требуют либо большей MCP, либо более сильного усиления, что увеличивает шум. В цифрах: ~600 µA/лм против 1800 µA/лм у GaAs.

- Уязвимость к интенсивному свету. Хотя они более устойчивы к лазерам, но в целом безпленочные трубки чувствительны к длительным засветам – могут быстрее «засветиться» (временно или навсегда) без защиты. Требуется качественный автогейтинг и BSP.

- Старые Gen 2 отстают. Не все Gen 2 одинаковы – дешевые или ранние образцы (особенно советские, китайские Gen 2) имеют значительно худшие параметры (SNR 10–15, FOM < 800). Поэтому «Gen 2+» – это всегда вопрос конкретного производителя и модели.

- Имидж «второго сорта». Некоторые заказчики могут с предубеждением относиться к Gen 2, недооценивая современные усовершенствования.

Преимущества и недостатки разных поколений

Подведем итоги главных плюсов и минусов поколений ночных ПНВ с ЭОП:

Поколение Gen 2 / 2+ (мультиалкалиновые)

Преимущества:

- Широкий спектральный диапазон. Видят как видимый свет, так и частично ультрафиолет и глубокий ИК (до ~1,06 микрон), позволяя обнаруживать нестандартные источники (УФ-маркировки, лазеры 1064 нм и т.д.).

- Малое гало вокруг ярких огней. Меньший ореол (~0,7 мм) означает лучшую видимость целей рядом с источниками света (актуально в городе).

- Более чистое изображение при смешанном освещении. Более высокий контраст, меньше фоновых шумов и сетки при наличии уличного света, взрывов и т.д. Быстрый автогейтинг Photonis хорошо гасит засветы.

- Отсутствие ионного барьера. Нет «фильтра» для электронов – выше теоретическая разрешающая способность и контраст (нет потери электронов на пленке, меньше постоянного шума).

- Высокая надежность и ресурс. Новейшие трубки (4G) обеспечивают 10000+ часов работы без значительной деградации SNR.

- Ударопрочность. Конструктивно выдерживают большие перегрузки (до 500 g), менее чувствительны к отдаче тяжелого оружия.

- Относительно дешевле. Как правило, Gen 2+ стоят меньше, чем топовые Gen 3, особенно учитывая меньший спрос со стороны войск США.

- Без экспортных ограничений. Европейские производители продают высокопроизводительные трубки гражданским лицам, тогда как Gen 3 из США ограничены (ITAR). Поэтому можно легально приобрести FOM 1800+ Photonis, чего не сделаешь с L3.

- Высокий потенциал модернизации. Photonis продолжает улучшать технологию Gen 2 (непрерывно выходят новые модели, такие как Echo, Echo+, 4G).

Недостатки:

- Более низкая эффективность в крайней темноте. В условиях очень слабого ИК-освещения (звезды, без луны, отсутствие искусственного света) лучшие Gen 3 дадут более светлую картинку с меньшим шумом, чем Gen 2+ аналогичного класса. Gen 2 могут «шуметь» и терять детали на границе чувствительности.

- Меньший квантовый выход фотокатода. Мультиалкалиновые фотокатоды генерируют меньше электронов из фотонов, поэтому требуют либо большей MCP, либо более сильного усиления, что увеличивает шум. В цифрах: ~600 µA/лм против 1800 µA/лм у GaAs.

- Уязвимость к интенсивному свету. Хотя они более устойчивы к лазерам, но в целом безпленочные трубки чувствительны к длительным засветам – могут быстрее «засветиться» (временно или навсегда) без защиты. Требуется качественный автогейтинг и BSP.

- Старые Gen 2 отстают. Не все Gen 2 одинаковы – дешевые или ранние образцы (особенно советские, китайские Gen 2) имеют значительно худшие параметры (SNR 10–15, FOM < 800). Поэтому «Gen 2+» – это всегда вопрос конкретного производителя и модели.

- Имидж «второго сорта». Некоторые заказчики могут с предубеждением относиться к Gen 2, недооценивая современные усовершенствования.

Поколение Gen 3 (арсенид-галиевые)

Преимущества:

- Лучшая производительность в темноте. При отсутствии луны или в закрытых помещениях Gen 3 обеспечивают максимально яркое и менее шумное изображение благодаря высокой ИК-чувствительности фотокатода.

- Высшая фотоэлектрическая чувствительность. Фотокатод GaAs имеет большой квантовый выход и отрицательное электронное сродство – он эффективно конвертирует даже единичные фотоны на 800–900 нм в электроны. Это дает высокое значение SNR в темноте (до 30+).

- Длительный срок службы (с пленкой). Ion-barrier пленка защищает катод от деградации, и хотя немного снижает качество изображения, зато трубки стабильно служат десятилетиями. Многие Gen 3 от 90-х до сих пор работают.

- Военные стандарты и доверие. Gen 3 – базовый стандарт армии США и других развитых армий. Они прошли испытание войной (от «Бури в пустыне» до современных конфликтов) и зарекомендовали себя надежно.

- Лучшее разрешение в центре поля зрения. Топовые Gen 3 (особенно безпленочные L3 filmless) могут иметь до 72–81 lp/mm, что немного превосходит типичные пределы Gen 2+. Это позволяет разглядеть мелкие цели (например, провода растяжки или далекие фигуры).

- Технологический задел. В Gen 3 можно тонко настраивать толщину пленки (thin film) или убирать ее для специальных задач. Также все Gen 3 сейчас выпускаются с автогейтингом, что продлевает ресурс.

- Широкая линейка производителей. Помимо монополистов L3Harris и Elbit (экс-ITT) в США, появились и другие игроки — израильские, китайские, которые освоили технологию GaAs. Это увеличивает доступность (хотя и есть риск качества у вторых).

- Совместимость с существующими системами. Большинство существующих ПНВ НАТО рассчитаны под Gen 3, поэтому проще найти запчасти, сменные трубки, обслуживание и т.д. в армейской логистике.

Недостатки:

- Узкий диапазон чувствительности. Практически «слепы» за пределами видимого красного и ближнего ИК. Не могут видеть УФ-метки или дальние ИК-сигналы (как лазеры 1064 нм). В определенных условиях (например, пустыня в сумерках с большим количеством УФ от звезд) Gen 3 могут терять часть доступного света.

- Больший гало и FPN. Из-за наличия пленки и конструкции MCP в Gen 3 типично больше ореол засветки ~1 мм. Также при повышении уровня освещения может проявляться шаблонная сетчатая структура (Fixed Pattern Noise), которой меньше в Photonis.

- Чувствительность к повреждениям. GaAs-фотокатоды хрупкие: сильная лазерная вспышка может прожечь мертвую зону на катоде. Беспластинчатые Gen 3 очень уязвимы к ионам – их ресурс сильно зависит от качества автогейтинга и чистоты вакуума. Также Gen 3 более чувствительны к ударам (некоторые не переживают падение даже с небольшой высоты).

- Высокая цена. Gen 3, особенно западного производства, значительно дороже. Это обусловлено и сложностью производства GaAs, и ограниченным количеством поставщиков. Цена может быть в 1,5–2 раза выше аналога Gen 2+.

- Экспортные и юридические ограничения. Приобрести современный Gen 3 высокого качества во многих странах сложно или незаконно (особенно продукцию США, регулируемую ITAR). Это сдерживает распространение технологии.

- Вес и энергопотребление. В целом схожи с Gen 2, но автогейтинг и большие MCP иногда делают Gen 3 трубки более энергозатратными (хотя современные решения это нивелируют).

Поколение Gen 3 (арсенид-галиевые)

Преимущества:

- Лучшая производительность в темноте. При отсутствии луны или в закрытых помещениях Gen 3 обеспечивают максимально яркое и менее шумное изображение благодаря высокой ИК-чувствительности фотокатода.

- Высшая фотоэлектрическая чувствительность. Фотокатод GaAs имеет большой квантовый выход и отрицательное электронное сродство – он эффективно конвертирует даже единичные фотоны на 800–900 нм в электроны. Это дает высокое значение SNR в темноте (до 30+).

- Длительный срок службы (с пленкой). Ion-barrier пленка защищает катод от деградации, и хотя немного снижает качество изображения, зато трубки стабильно служат десятилетиями. Многие Gen 3 от 90-х до сих пор работают.

- Военные стандарты и доверие. Gen 3 – базовый стандарт армии США и других развитых армий. Они прошли испытание войной (от «Бури в пустыне» до современных конфликтов) и зарекомендовали себя надежно.

- Лучшее разрешение в центре поля зрения. Топовые Gen 3 (особенно безпленочные L3 filmless) могут иметь до 72–81 lp/mm, что немного превосходит типичные пределы Gen 2+. Это позволяет разглядеть мелкие цели (например, провода растяжки или далекие фигуры).

- Технологический задел. В Gen 3 можно тонко настраивать толщину пленки (thin film) или убирать ее для специальных задач. Также все Gen 3 сейчас выпускаются с автогейтингом, что продлевает ресурс.

- Широкая линейка производителей. Помимо монополистов L3Harris и Elbit (экс-ITT) в США, появились и другие игроки — израильские, китайские, которые освоили технологию GaAs. Это увеличивает доступность (хотя и есть риск качества у вторых).

- Совместимость с существующими системами. Большинство существующих ПНВ НАТО рассчитаны под Gen 3, поэтому проще найти запчасти, сменные трубки, обслуживание и т.д. в армейской логистике.

Недостатки:

- Узкий диапазон чувствительности. Практически «слепы» за пределами видимого красного и ближнего ИК. Не могут видеть УФ-метки или дальние ИК-сигналы (как лазеры 1064 нм). В определенных условиях (например, пустыня в сумерках с большим количеством УФ от звезд) Gen 3 могут терять часть доступного света.

- Больший гало и FPN. Из-за наличия пленки и конструкции MCP в Gen 3 типично больше ореол засветки ~1 мм. Также при повышении уровня освещения может проявляться шаблонная сетчатая структура (Fixed Pattern Noise), которой меньше в Photonis.

- Чувствительность к повреждениям. GaAs-фотокатоды хрупкие: сильная лазерная вспышка может прожечь мертвую зону на катоде. Беспластинчатые Gen 3 очень уязвимы к ионам – их ресурс сильно зависит от качества автогейтинга и чистоты вакуума. Также Gen 3 более чувствительны к ударам (некоторые не переживают падение даже с небольшой высоты).

- Высокая цена. Gen 3, особенно западного производства, значительно дороже. Это обусловлено и сложностью производства GaAs, и ограниченным количеством поставщиков. Цена может быть в 1,5–2 раза выше аналога Gen 2+.

- Экспортные и юридические ограничения. Приобрести современный Gen 3 высокого качества во многих странах сложно или незаконно (особенно продукцию США, регулируемую ITAR). Это сдерживает распространение технологии.

- Вес и энергопотребление. В целом схожи с Gen 2, но автогейтинг и большие MCP иногда делают Gen 3 трубки более энергозатратными (хотя современные решения это нивелируют).

Монокуляр vs бинокуляр: практическое сравнение

Разобравшись в устройстве и характеристиках ЭОП, следующий шаг — выбор форм-фактора. В материале рассмотрено, когда целесообразен монокуляр 40° (масса, универсальность), что добавляет бинокуляр 40° (стереозрение, более точная оценка дистанции), как ведут себя широкоугольные 50–51° и панорамные 97°. Также — баланс шлема, eye box, протоколы сканирования и полевые сценарии.

Перейти к сравнению• полевая пригодность и компромиссы • влияние FOV на SA • советы по креплению и противовесу

Монокуляр vs бинокуляр: практическое сравнение

Разобравшись в устройстве и характеристиках ЭОП, следующий шаг — выбор форм-фактора. В материале рассмотрено, когда целесообразен монокуляр 40° (масса, универсальность), что добавляет бинокуляр 40° (стереозрение, более точная оценка дистанции), как ведут себя широкоугольные 50–51° и панорамные 97°. Также — баланс шлема, eye box, протоколы сканирования и полевые сценарии.

Перейти к сравнению• полевая пригодность и компромиссы • влияние FOV на SA • советы по креплению и противовесу

Итог: Gen 2+ или Gen 3?

Подводя итог, можно сказать: Gen 3 рационально выбирать для самых сложных ночных условий, когда нужно «выжать» максимум при слабом освещении и деньги или доступность не являются проблемой. При этом важно подчеркнуть: Gen 3 стоит брать только от проверенных американских производителей (L3Harris, Elbit). Китайские «Gen 3» часто показывают худшие результаты и могут уступать даже современным Photonis Gen 2+.

Gen 2+ – оптимальны для большинства прикладных задач, обеспечивая 80–90% производительности Gen 3 при меньших затратах и даже превосходя Gen 3 по ряду параметров:

- более широкий динамический диапазон,

- более высокая устойчивость к механическим воздействиям,

- расширенный спектральный диапазон.

Не зря все больше военных пользователей в Европе переходят на Photonis 4G и ECHO как на альтернативу импортным Gen 3, получая при этом независимость от ITAR и высокие боевые характеристики.

Итог: Gen 2+ или Gen 3?

Подводя итог, можно сказать: Gen 3 рационально выбирать для самых сложных ночных условий, когда нужно «выжать» максимум при слабом освещении и деньги или доступность не являются проблемой. При этом важно подчеркнуть: Gen 3 стоит брать только от проверенных американских производителей (L3Harris, Elbit). Китайские «Gen 3» часто показывают худшие результаты и могут уступать даже современным Photonis Gen 2+.

Gen 2+ – оптимальны для большинства прикладных задач, обеспечивая 80–90% производительности Gen 3 при меньших затратах и даже превосходя Gen 3 по ряду параметров:

- более широкий динамический диапазон,

- более высокая устойчивость к механическим воздействиям,

- расширенный спектральный диапазон.

Не зря все больше военных пользователей в Европе переходят на Photonis 4G и ECHO как на альтернативу импортным Gen 3, получая при этом независимость от ITAR и высокие боевые характеристики.

Глоссарий терминов

Глоссарий терминов в области ночного видения поможет быстро сориентироваться в ключевых понятиях, связанных с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП), технологиями Gen 2+ и Gen 3, а также техническими характеристиками, которые определяют качество работы приборов ночного видения. Этот раздел создан, чтобы быть понятным и новичкам, и военным специалистам, обеспечивая лучшее понимание статьи и повышение ее ценности.

- ЭОП (Электронно-оптический преобразователь)

- Вакуумная электронная трубка, усиливающая слабое оптическое изображение. Основной элемент ночного прибора, состоит из фотокатода, микроканальной пластины и фосфорного экрана. Английские названия: Image Intensifier Tube (IIT), Image Booster.

- Фотокатод

- Светочувствительный слой внутри ЭОП, выделяющий электроны под действием фотонов. Материал фотокатода определяет поколение (мультиалкалиновый для Gen 2, GaAs для Gen 3). Характеризуется чувствительностью (µA/лм) и спектральной характеристикой.

- Микроканальная пластина (МКП, MCP)

- Тонкая пластина с миллионами микроскопических каналов, в которых происходит каскадное умножение электронов. Изобретение, появившееся в Gen 2 и обеспечившее радикальное усиление сигнала (~1000×) при компактных размерах.

- Фосфорный экран

- Слой люминофора на выходном окне ЭОП. Преобразует электроны в видимое изображение. Классический цвет – зеленый (P43), современные варианты – белый (P45) для лучшего контраста.

- Модули автогейтинга (Auto-Gating)

- Электронная схема, мгновенно регулирующая напряжение фотокатода и МКП при изменениях освещения. Защищает трубку от засветки и улучшает картинку в динамичных условиях.

- SNR (Signal-to-Noise Ratio, отношение сигнал/шум)

- Параметр, определяющий качество изображения при слабом освещении. Чем выше SNR, тем четче изображение, меньше шумов и зерна.

- FOM (Фигура достоинства)

- Интегральный показатель качества ЭОП, равный произведению разрешающей способности (lp/mm) на SNR. Используется для классификации и экспортного контроля. Например: FOM 1600 = 64 lp/mm × SNR 25.

- Luminous Gain (световое усиление)

- Отношение яркости изображения на выходе ЭОП к входному сигналу. Выражается в кратности (20 000×, 30 000×). Определяет, насколько прибор делает сцену видимой.

- Halo (гало, ореол)

- Светлое кольцо вокруг ярких источников в поле зрения ПНВ. Меньше гало = лучшая детализация рядом с источником света.

- EBI (эквивалентная фоновая освещенность)

- Эквивалентная фоновая подсветка. Определяет минимальную освещенность, при которой ЭОП еще работает. Ниже EBI – лучшая работа в темноте.

- Bright Source Protection (BSP)

- Защитная функция, которая автоматически снижает напряжение фотокатода при сильном освещении, чтобы избежать повреждений.

- Фиксированный паттерн шума (FPN)

- Статический шум в виде сетки или пятен, свойственный конкретной трубке. В качественных образцах он минимален.

- OMNI-контракт

- Система классификации поколений Gen 3 армии США. Omni VI, VII, VIII – версии с улучшенными характеристиками.

- P43 / P45

- Типы люминофоров: зеленый P43 (классика) и белый P45 (современный, лучший контраст, меньше шлейфов).

- Прибор ночного видения (ПНВ)

- Готовое изделие с ЭОП, оптикой, блоком питания и органами управления. Бывают монокуляры, бинокулярные очки, прицелы, насадки и т. д.

Глоссарий терминов

Глоссарий терминов в области ночного видения поможет быстро сориентироваться в ключевых понятиях, связанных с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП), технологиями Gen 2+ и Gen 3, а также техническими характеристиками, которые определяют качество работы приборов ночного видения. Этот раздел создан, чтобы быть понятным и новичкам, и военным специалистам, обеспечивая лучшее понимание статьи и повышение ее ценности.

- ЭОП (Электронно-оптический преобразователь)

- Вакуумная электронная трубка, усиливающая слабое оптическое изображение. Основной элемент ночного прибора, состоит из фотокатода, микроканальной пластины и фосфорного экрана. Английские названия: Image Intensifier Tube (IIT), Image Booster.

- Фотокатод

- Светочувствительный слой внутри ЭОП, выделяющий электроны под действием фотонов. Материал фотокатода определяет поколение (мультиалкалиновый для Gen 2, GaAs для Gen 3). Характеризуется чувствительностью (µA/лм) и спектральной характеристикой.

- Микроканальная пластина (МКП, MCP)

- Тонкая пластина с миллионами микроскопических каналов, в которых происходит каскадное умножение электронов. Изобретение, появившееся в Gen 2 и обеспечившее радикальное усиление сигнала (~1000×) при компактных размерах.

- Фосфорный экран

- Слой люминофора на выходном окне ЭОП. Преобразует электроны в видимое изображение. Классический цвет – зеленый (P43), современные варианты – белый (P45) для лучшего контраста.

- Модули автогейтинга (Auto-Gating)

- Электронная схема, мгновенно регулирующая напряжение фотокатода и МКП при изменениях освещения. Защищает трубку от засветки и улучшает картинку в динамичных условиях.

- SNR (Signal-to-Noise Ratio, отношение сигнал/шум)

- Параметр, определяющий качество изображения при слабом освещении. Чем выше SNR, тем четче изображение, меньше шумов и зерна.

- FOM (Фигура достоинства)

- Интегральный показатель качества ЭОП, равный произведению разрешающей способности (lp/mm) на SNR. Используется для классификации и экспортного контроля. Например: FOM 1600 = 64 lp/mm × SNR 25.

- Luminous Gain (световое усиление)

- Отношение яркости изображения на выходе ЭОП к входному сигналу. Выражается в кратности (20 000×, 30 000×). Определяет, насколько прибор делает сцену видимой.

- Halo (гало, ореол)

- Светлое кольцо вокруг ярких источников в поле зрения ПНВ. Меньше гало = лучшая детализация рядом с источником света.

- EBI (эквивалентная фоновая освещенность)

- Эквивалентная фоновая подсветка. Определяет минимальную освещенность, при которой ЭОП еще работает. Ниже EBI – лучшая работа в темноте.

- Bright Source Protection (BSP)

- Защитная функция, которая автоматически снижает напряжение фотокатода при сильном освещении, чтобы избежать повреждений.

- Фиксированный паттерн шума (FPN)

- Статический шум в виде сетки или пятен, свойственный конкретной трубке. В качественных образцах он минимален.

- OMNI-контракт

- Система классификации поколений Gen 3 армии США. Omni VI, VII, VIII – версии с улучшенными характеристиками.

- P43 / P45

- Типы люминофоров: зеленый P43 (классика) и белый P45 (современный, лучший контраст, меньше шлейфов).

- Прибор ночного видения (ПНВ)

- Готовое изделие с ЭОП, оптикой, блоком питания и органами управления. Бывают монокуляры, бинокулярные очки, прицелы, насадки и т. д.

Подробнее о ночном видении и исследованиях: история, технологии, практика

Подборка проверенных материалов для углубленного изучения темы — от базовых принципов ЭОП до современных 2+ / 3-поколений и боевого применения.

- Китайское Gen 3: поколение позади — пока что — Night Solutions (практическое сравнение китайских «Gen 3» с Photonis ECHO/NNVT-5; фото, методика, выводы).

- Усилитель изображения Photonis 4G — Exosens/Photonis (официальная страница технологии 4G: спектр, FOM, AGC/auto-gating, особенности).