Цель избежать войн и конфликтов не нова, и усилия инженеров и ученых направлены на ее достижение. Кратчайший путь к такому будущему - развитие технологий, оружия и новых методов ведения войны. Именно система сдержек и противовесов, возникающая в результате такого развития, обеспечивает относительное равновесие в сложной и зачастую агрессивной глобальной социально-политической системе.

Очевидными примерами этого являются ядерное оружие Северной Кореи или ядерная программа Ирана. Они вынуждают гораздо более развитые государства вступать в диалог с этими режимами, несмотря на их изоляционистскую или авторитарную политику. Другой пример - Россия, которая позиционирует себя как наследница советской империи и действует подобно нацистской Германии.

россия ведет агрессивные войны против более слабых соседей и демонстрирует откровенно враждебное и примитивное поведение в международной дипломатии. Аннексия территорий других государств и ядерные угрозы стали ее инструментами влияния. Тем не менее с ней продолжают вести переговоры, поскольку она унаследовала ядерный арсенал СССР и имеет большую, хотя и технически отсталую армию. Именно благодаря взаимным угрозам и сдерживанию поддерживается нынешний баланс сил в мире.

Ядерное оружие - не единственный инструмент устрашения в современной войне. Военная мощь сегодня гораздо сложнее и многограннее. Ее главное оружие - страх, который действует как психологический рычаг и имеет глубокие корни в исторической памяти об абсолютном зле.

Показательный пример - сражение под Хашамом, где американская армия уничтожила более 500 российских наемников и сирийских солдат. Уникальность ситуации заключалась в том, что операция была полностью дистанционной: в ней участвовали только вертолеты, беспилотники и самолеты - на земле не было ни одного американского солдата. Этот фактор оказался решающим: противник больше не осмеливался предпринимать подобные действия. Угроза с воздуха, невидимая и неотвратимая, была гораздо страшнее, чем обычный бой.

Цель избежать войн и конфликтов не нова, и усилия инженеров и ученых направлены на ее достижение. Кратчайший путь к такому будущему - развитие технологий, оружия и новых методов ведения войны. Именно система сдержек и противовесов, возникающая в результате такого развития, обеспечивает относительное равновесие в сложной и зачастую агрессивной глобальной социально-политической системе.

Очевидными примерами этого являются ядерное оружие Северной Кореи или ядерная программа Ирана. Они вынуждают гораздо более развитые государства вступать в диалог с этими режимами, несмотря на их изоляционистскую или авторитарную политику. Другой пример - Россия, которая позиционирует себя как наследница советской империи и действует подобно нацистской Германии.

россия ведет агрессивные войны против более слабых соседей и демонстрирует откровенно враждебное и примитивное поведение в международной дипломатии. Аннексия территорий других государств и ядерные угрозы стали ее инструментами влияния. Тем не менее с ней продолжают вести переговоры, поскольку она унаследовала ядерный арсенал СССР и имеет большую, хотя и технически отсталую армию. Именно благодаря взаимным угрозам и сдерживанию поддерживается нынешний баланс сил в мире.

Ядерное оружие - не единственный инструмент устрашения в современной войне. Военная мощь сегодня гораздо сложнее и многограннее. Ее главное оружие - страх, который действует как психологический рычаг и имеет глубокие корни в исторической памяти об абсолютном зле.

Показательный пример - сражение под Хашамом, где американская армия уничтожила более 500 российских наемников и сирийских солдат. Уникальность ситуации заключалась в том, что операция была полностью дистанционной: в ней участвовали только вертолеты, беспилотники и самолеты - на земле не было ни одного американского солдата. Этот фактор оказался решающим: противник больше не осмеливался предпринимать подобные действия. Угроза с воздуха, невидимая и неотвратимая, была гораздо страшнее, чем обычный бой.

Битва за Хашам (7-8 февраля 2018 года): дистанционное господство в воздухе

Ниже приведена видеоиллюстрация и краткий обзор эпизода с ключевыми фактами и техническими моментами.

Событие в цифрах и фактах

- Место действия: Район Хушам, провинция Дейр-эз-Зур, рядом с газовым комплексом компании Conoco.

- Время проведения: ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

- Силы противника: проправительственные отряды Сирии при поддержке наемников из ЧВК Вагнера; численность группы оценивается примерно в 500 человек.

- Действия США/коалиции: цели поражались в основном с воздуха (вертолеты, тактические самолеты, AC-130, БПЛА) совместно с артиллерией; наземных боевых действий США не вели.

- Потери противника: по разным оценкам, от "десятков" до 100+ убитых; некоторые источники сообщают о 200+ потерях (включая раненых).

- Создание преимущества в ночное время: интеграция технологий ночного видения с датчиками ISR, операторами БПЛА и каналами целеуказания для быстрого цикла обнаружения-уничтожения в темноте.

- Типичный состав сил включает ударные вертолеты AH-64 с прицельными системами ночного видения, платформу огневой поддержки AC-130 с мультиспектральными сенсорами, тактические истребители и БПЛА MQ-9 (по данным из открытых источников).

- Ключ к нулевым потерям США на земле - использование ночной оптики, дистанционный бой и абсолютное господство в воздухе в ночное время.

- Тактический вывод: синхронизация технологий разведки, целеуказания, точного удара и ночного видения обеспечивает асимметричное преимущество и сдерживает повторные попытки наступления.

Битва за Хашам (7-8 февраля 2018 года): дистанционное господство в воздухе

Ниже приведена видеоиллюстрация и краткий обзор эпизода с ключевыми фактами и техническими моментами.

Событие в цифрах и фактах

- Место действия: Район Хушам, провинция Дейр-эз-Зур, рядом с газовым комплексом компании Conoco.

- Время проведения: ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

- Силы противника: проправительственные отряды Сирии при поддержке наемников из ЧВК Вагнера; численность группы оценивается примерно в 500 человек.

- Действия США/коалиции: цели поражались в основном с воздуха (вертолеты, тактические самолеты, AC-130, БПЛА) совместно с артиллерией; наземных боевых действий США не вели.

- Потери противника: по разным оценкам, от "десятков" до 100+ убитых; некоторые источники сообщают о 200+ потерях (включая раненых).

- Создание преимущества в ночное время: интеграция технологий ночного видения с датчиками ISR, операторами БПЛА и каналами целеуказания для быстрого цикла обнаружения-уничтожения в темноте.

- Типичный состав сил включает ударные вертолеты AH-64 с прицельными системами ночного видения, платформу огневой поддержки AC-130 с мультиспектральными сенсорами, тактические истребители и БПЛА MQ-9 (по данным из открытых источников).

- Ключ к нулевым потерям США на земле - использование ночной оптики, дистанционный бой и абсолютное господство в воздухе в ночное время.

- Тактический вывод: синхронизация технологий разведки, целеуказания, точного удара и ночного видения обеспечивает асимметричное преимущество и сдерживает повторные попытки наступления.

ЭОП: Gen 2 vs Gen 3 — техническая база ночного преимущества

Чтобы понять, почему именно мы видим в темноте и как это меняет тактику, стоит разобраться с электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) — «сердцем» ПНВ. В гайде: принцип действия, разница Gen 2/Gen 3, как SNR и FOM влияют на распознавание целей, и что это означает для реальных операций.

Читать статью• как отличить шум ЭОП от грязи/конденсата • как читать SNR/FOM в паспорте • влияние выбора поколения на тактику

ЭОП: Gen 2 vs Gen 3 — техническая база ночного преимущества

Чтобы понять, почему именно мы видим в темноте и как это меняет тактику, стоит разобраться с электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) — «сердцем» ПНВ. В гайде: принцип действия, разница Gen 2/Gen 3, как SNR и FOM влияют на распознавание целей, и что это означает для реальных операций.

Читать статью• как отличить шум ЭОП от грязи/конденсата • как читать SNR/FOM в паспорте • влияние выбора поколения на тактику

Страх возникает не из-за смертоносности оружия, а из-за неопределенности. Враг не знает, когда и как последует возмездие, но он уверен, что оно неизбежно. Именно это чувство становится ключевым фактором в ведении войны - и одновременно средством спасения жизней.

Человеческое зрение имеет существенные ограничения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Когда наступает темнота или ухудшается видимость, человек теряет ориентацию, что вызывает тревогу и страх. Эта уязвимость зрения - одна из самых древних и устойчивых человеческих слабостей.

На протяжении тысячелетий возможности человеческого зрения остаются неизменными: оно неэффективно в сумерках и ночью. Организм пытается компенсировать это усилением слухового восприятия, но даже слух не обеспечивает достаточной точности для ориентации в темноте.

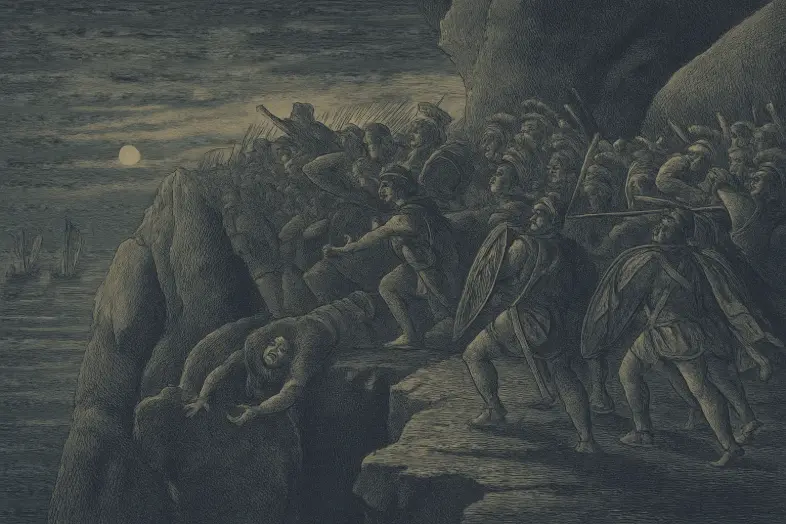

Тьма на поле боя: как ночь меняла ход сражений в разные эпохи

Исторический пример - события 1180 года в японской префектуре Сидзуока. Во время противостояния между войсками Хэйкэ и Гэндзи у реки Фудзи воины Хэйкэ, разбившие лагерь на берегу, запаниковали и ночью покинули свои позиции. Они приняли звуки водоплавающих птиц за приближение вражеских сил. Этот случай иллюстрирует, как ограниченное ночное зрение может повлиять на боевую эффективность

Страх возникает не из-за смертоносности оружия, а из-за неопределенности. Враг не знает, когда и как последует возмездие, но он уверен, что оно неизбежно. Именно это чувство становится ключевым фактором в ведении войны - и одновременно средством спасения жизней.

Человеческое зрение имеет существенные ограничения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Когда наступает темнота или ухудшается видимость, человек теряет ориентацию, что вызывает тревогу и страх. Эта уязвимость зрения - одна из самых древних и устойчивых человеческих слабостей.

На протяжении тысячелетий возможности человеческого зрения остаются неизменными: оно неэффективно в сумерках и ночью. Организм пытается компенсировать это усилением слухового восприятия, но даже слух не обеспечивает достаточной точности для ориентации в темноте.

Тьма на поле боя: как ночь меняла ход сражений в разные эпохи

Исторический пример - события 1180 года в японской префектуре Сидзуока. Во время противостояния между войсками Хэйкэ и Гэндзи у реки Фудзи воины Хэйкэ, разбившие лагерь на берегу, запаниковали и ночью покинули свои позиции. Они приняли звуки водоплавающих птиц за приближение вражеских сил. Этот случай иллюстрирует, как ограниченное ночное зрение может повлиять на боевую эффективность

Ночное время в боевых действиях вызывает глубокий страх перед неизвестностью, который трудно контролировать. Этот психологический эффект часто превосходит даже угрозу применения ядерного оружия, последствия которой можно просчитать и спланировать контрмеры. Например, существуют алгоритмы действий в случае ядерной угрозы, такие как метод "пригнуться и укрыться", которые, хотя и имеют сомнительную эффективность, все же создают иллюзию контроля. Современные системы ПВО и возможности упреждающего удара только усиливают это чувство безопасности. В то же время в темноте недостаток информации и невозможность разглядеть противника создают уникальные тактические проблемы, которые невозможно компенсировать никакими технологиями без использования приборов ночного видения.

Во время Фермопильской битвы, согласно историку Диодору, спартанцы, понимая неизбежность поражения в открытом бою с численно превосходящей персидской армией, предприняли ночную атаку. Они проникли во вражеский лагерь, чтобы убить царя Ксеркса. Однако из-за размеров лагеря они не смогли найти его шатер. В результате разгорелась битва, которая продолжалась до утра. Все спартанцы были убиты, но персы понесли значительные потери.

Ночное время в боевых действиях вызывает глубокий страх перед неизвестностью, который трудно контролировать. Этот психологический эффект часто превосходит даже угрозу применения ядерного оружия, последствия которой можно просчитать и спланировать контрмеры. Например, существуют алгоритмы действий в случае ядерной угрозы, такие как метод "пригнуться и укрыться", которые, хотя и имеют сомнительную эффективность, все же создают иллюзию контроля. Современные системы ПВО и возможности упреждающего удара только усиливают это чувство безопасности. В то же время в темноте недостаток информации и невозможность разглядеть противника создают уникальные тактические проблемы, которые невозможно компенсировать никакими технологиями без использования приборов ночного видения.

Во время Фермопильской битвы, согласно историку Диодору, спартанцы, понимая неизбежность поражения в открытом бою с численно превосходящей персидской армией, предприняли ночную атаку. Они проникли во вражеский лагерь, чтобы убить царя Ксеркса. Однако из-за размеров лагеря они не смогли найти его шатер. В результате разгорелась битва, которая продолжалась до утра. Все спартанцы были убиты, но персы понесли значительные потери.

Ночная дезориентация часто меняла ход сражения в пользу более слабой стороны. Например, в битве при Тевтобургском лесу германские племена уничтожили римскую армию численностью до 60 000 человек. Римляне потеряли ориентацию в темноте, чем воспользовались германцы, несмотря на гораздо меньшую численность и более слабое вооружение.

Битва на Каталаунских полях стала историческим примером того, как отсутствие видимости может повлиять на исход столкновения, даже при участии хорошо обученной римской армии. В ночном хаосе римляне потеряли ориентировку, что привело к гибели около 30 000 солдат в коротком сражении. Кульминацией стала ошибка союзника Рима, Торисмунда, сына короля Теодориха, который заблудился и случайно попал в лагерь гуннов. Полководец был ранен, но выжил, чего нельзя сказать о значительной части его отряда.

В то время еще не было приборов ночного видения и тепловизионных систем, поэтому использование темноты в качестве тактического ресурса было ограничено и часто приводило к непредсказуемым последствиям. Хотя ситуативные ночные атаки случались, их эффективность была сомнительной из-за высоких потерь и отсутствия контроля. В Средние века ночные действия чаще всего применялись при осаде крепостей или в длительных кампаниях на истощение, но они носили эпизодический характер и редко влияли на общий ход операций, которые могли длиться годами.

Во время напряженных отношений между Владом Цепешем и османским султаном Мехмедом II произошло событие, вошедшее в историю как ночное нападение на Тирговиште. Согласно летописям, Влад переоделся в турецкую одежду и проник в лагерь противника для разведки. Там он узнал о приказе султана запретить солдатам покидать свои палатки, чтобы избежать паники в случае нападения.

Используя эту информацию, Влад организовал ночную атаку на османские позиции. Несмотря на потери, которые, по мнению большинства историков, в три раза превышали потери османов, рейдерский отряд добился тактического преимущества и сорвал планы противника.

Военные технологии развивались, становясь все более эффективными и смертоносными, но это не касалось средств ведения боя ночью или в условиях ограниченной видимости. До начала XX века ночные операции оставались во многом такими же, как в Средние века: кавалеристы XIX века имели те же ограничения, что и воины викингов, - неспособность обнаружить противника в темноте или защититься от его скрытых действий. Ситуация не менялась вплоть до Первой мировой войны.

Ночная дезориентация часто меняла ход сражения в пользу более слабой стороны. Например, в битве при Тевтобургском лесу германские племена уничтожили римскую армию численностью до 60 000 человек. Римляне потеряли ориентацию в темноте, чем воспользовались германцы, несмотря на гораздо меньшую численность и более слабое вооружение.

Битва на Каталаунских полях стала историческим примером того, как отсутствие видимости может повлиять на исход столкновения, даже при участии хорошо обученной римской армии. В ночном хаосе римляне потеряли ориентировку, что привело к гибели около 30 000 солдат в коротком сражении. Кульминацией стала ошибка союзника Рима, Торисмунда, сына короля Теодориха, который заблудился и случайно попал в лагерь гуннов. Полководец был ранен, но выжил, чего нельзя сказать о значительной части его отряда.

В то время еще не было приборов ночного видения и тепловизионных систем, поэтому использование темноты в качестве тактического ресурса было ограничено и часто приводило к непредсказуемым последствиям. Хотя ситуативные ночные атаки случались, их эффективность была сомнительной из-за высоких потерь и отсутствия контроля. В Средние века ночные действия чаще всего применялись при осаде крепостей или в длительных кампаниях на истощение, но они носили эпизодический характер и редко влияли на общий ход операций, которые могли длиться годами.

Во время напряженных отношений между Владом Цепешем и османским султаном Мехмедом II произошло событие, вошедшее в историю как ночное нападение на Тирговиште. Согласно летописям, Влад переоделся в турецкую одежду и проник в лагерь противника для разведки. Там он узнал о приказе султана запретить солдатам покидать свои палатки, чтобы избежать паники в случае нападения.

Используя эту информацию, Влад организовал ночную атаку на османские позиции. Несмотря на потери, которые, по мнению большинства историков, в три раза превышали потери османов, рейдерский отряд добился тактического преимущества и сорвал планы противника.

Военные технологии развивались, становясь все более эффективными и смертоносными, но это не касалось средств ведения боя ночью или в условиях ограниченной видимости. До начала XX века ночные операции оставались во многом такими же, как в Средние века: кавалеристы XIX века имели те же ограничения, что и воины викингов, - неспособность обнаружить противника в темноте или защититься от его скрытых действий. Ситуация не менялась вплоть до Первой мировой войны.

Технические новшества ночного боя в Первой мировой войне

Первая мировая война стала поворотным пунктом в военной истории. Ее масштабы, разрушительные последствия и психологический шок, который она вызвала, были беспрецедентными. Тем не менее в начале конфликта многие люди относились к нему с энтузиазмом. Молодые офицеры отправлялись на фронт с надеждой на награды, повышение по службе и карьерный рост. Европа долгое время не видела масштабных военных операций, а военная культура и политическая система многих стран были тесно связаны с офицерским корпусом. Поэтому начало войны воспринималось не как катастрофа, а как шанс реализовать амбиции.

Научно-технический прогресс радикально изменил природу войны. Исчезло представление о героизме и романтике, а вместо кавалерийских атак и барабанного боя появились прочные окопы и массовые разрушения. Страны-участницы использовали все имеющиеся инженерные и технические достижения, адаптированные к условиям фронта.

Появились ядовитые газы с катастрофическими последствиями, пулеметы, превращавшие сражения в бойню, и первые прототипы танков, уже обладавших значительной огневой мощью. Менее известными, но не менее важными были новые формы воздушной войны: Немецкие дирижабли и самолеты совершали ночные бомбардировки Лондона - предвестники масштабного воздушного террора Второй мировой войны. Английские "сухопутные линкоры" стали предтечей современной бронетехники. Даже стрелковое оружие пережило скачок в несколько поколений - конструкции многих современных пистолетов берут свое начало именно в этот период.

Значение ночного боя возросло многократно. Современные условия ведения боевых действий выявили устарелость традиционной военной доктрины и необходимость срочных технологических изменений. Новые вызовы требовали немедленной адаптации и внедрения инноваций в тактику и техническое обеспечение.

В условиях постоянной угрозы, когда невозможно предугадать действия противника, любое преимущество на поле боя становится критически важным. Быстро стало очевидно, что преимущество получит тот, кто научится эффективно действовать ночью. Поскольку технический уровень сторон конфликта был примерно одинаков, это привело к затяжной позиционной войне с высоким моральным и физическим истощением личного состава. Влага, паразиты и психологическое истощение стали главными врагами солдат.

Технические новшества ночного боя в Первой мировой войне

Первая мировая война стала поворотным пунктом в военной истории. Ее масштабы, разрушительные последствия и психологический шок, который она вызвала, были беспрецедентными. Тем не менее в начале конфликта многие люди относились к нему с энтузиазмом. Молодые офицеры отправлялись на фронт с надеждой на награды, повышение по службе и карьерный рост. Европа долгое время не видела масштабных военных операций, а военная культура и политическая система многих стран были тесно связаны с офицерским корпусом. Поэтому начало войны воспринималось не как катастрофа, а как шанс реализовать амбиции.

Научно-технический прогресс радикально изменил природу войны. Исчезло представление о героизме и романтике, а вместо кавалерийских атак и барабанного боя появились прочные окопы и массовые разрушения. Страны-участницы использовали все имеющиеся инженерные и технические достижения, адаптированные к условиям фронта.

Появились ядовитые газы с катастрофическими последствиями, пулеметы, превращавшие сражения в бойню, и первые прототипы танков, уже обладавших значительной огневой мощью. Менее известными, но не менее важными были новые формы воздушной войны: Немецкие дирижабли и самолеты совершали ночные бомбардировки Лондона - предвестники масштабного воздушного террора Второй мировой войны. Английские "сухопутные линкоры" стали предтечей современной бронетехники. Даже стрелковое оружие пережило скачок в несколько поколений - конструкции многих современных пистолетов берут свое начало именно в этот период.

Значение ночного боя возросло многократно. Современные условия ведения боевых действий выявили устарелость традиционной военной доктрины и необходимость срочных технологических изменений. Новые вызовы требовали немедленной адаптации и внедрения инноваций в тактику и техническое обеспечение.

В условиях постоянной угрозы, когда невозможно предугадать действия противника, любое преимущество на поле боя становится критически важным. Быстро стало очевидно, что преимущество получит тот, кто научится эффективно действовать ночью. Поскольку технический уровень сторон конфликта был примерно одинаков, это привело к затяжной позиционной войне с высоким моральным и физическим истощением личного состава. Влага, паразиты и психологическое истощение стали главными врагами солдат.

Невозможность вести эффективные боевые действия ночью не остановила командование. В отсутствие практических средств ночного обнаружения противника и скрытого наблюдения за местностью были предложены простые альтернативы. В частности, стрелковое оружие получило специальные типы боеприпасов - трассирующие и осветительные, которые позволяли вести прицельный огонь очередями даже в условиях ограниченной видимости.

Осветительные снаряды использовались для ночного боя, создавая временное освещение зоны боевых действий или маневра. Они запускались из артиллерийских систем, в том числе из гаубиц. Конструктивно они представляли собой снаряды, наполненные магниевыми шариками, которые при падении создавали световой эффект. Первые модели имели низкую эффективность и нуждались в доработке.

Позже появились модернизированные версии таких снарядов, оснащенные парашютами, которые замедляли их падение и обеспечивали более длительное и интенсивное освещение. Это позволяло лучше ориентироваться на поле боя в темноте.

Трассирующие боеприпасы стали доступны пехоте примерно в то же время. Они позволяли эффективно корректировать огонь как ночью, так и днем. Как правило, трассирующий патрон заряжался после трех или четырех обычных патронов, и при выстреле он оставлял яркую световую траекторию, которая визуализировала направление огня.

Масштабная трагедия Первой мировой войны, усугубленная пандемией испанского гриппа, должна была стать решающим уроком для человечества. И он стал, хотя и не в той форме, на которую рассчитывали.

Невозможность вести эффективные боевые действия ночью не остановила командование. В отсутствие практических средств ночного обнаружения противника и скрытого наблюдения за местностью были предложены простые альтернативы. В частности, стрелковое оружие получило специальные типы боеприпасов - трассирующие и осветительные, которые позволяли вести прицельный огонь очередями даже в условиях ограниченной видимости.

Осветительные снаряды использовались для ночного боя, создавая временное освещение зоны боевых действий или маневра. Они запускались из артиллерийских систем, в том числе из гаубиц. Конструктивно они представляли собой снаряды, наполненные магниевыми шариками, которые при падении создавали световой эффект. Первые модели имели низкую эффективность и нуждались в доработке.

Позже появились модернизированные версии таких снарядов, оснащенные парашютами, которые замедляли их падение и обеспечивали более длительное и интенсивное освещение. Это позволяло лучше ориентироваться на поле боя в темноте.

Трассирующие боеприпасы стали доступны пехоте примерно в то же время. Они позволяли эффективно корректировать огонь как ночью, так и днем. Как правило, трассирующий патрон заряжался после трех или четырех обычных патронов, и при выстреле он оставлял яркую световую траекторию, которая визуализировала направление огня.

Масштабная трагедия Первой мировой войны, усугубленная пандемией испанского гриппа, должна была стать решающим уроком для человечества. И он стал, хотя и не в той форме, на которую рассчитывали.

Монокуляр vs бинокуляр — что лучше для боевых задач

История показывает: вместе с развитием технологий меняется тактика ночных действий. Выбор между монокуляром и бинокуляром определяют сценарии: рейды, вождение, работа в помещениях, наблюдение со статических позиций. Сравниваем поле зрения, стереозрение, ситуационную осведомленность, вес и энергопотребление — с практическими примерами.

Читать сравнение• когда монокуляр дает лучшую SA • где бинокуляр выигрывает по глубине и комфорту • псевдобинокль: компромисс или решение?

Монокуляр vs бинокуляр — что лучше для боевых задач

История показывает: вместе с развитием технологий меняется тактика ночных действий. Выбор между монокуляром и бинокуляром определяют сценарии: рейды, вождение, работа в помещениях, наблюдение со статических позиций. Сравниваем поле зрения, стереозрение, ситуационную осведомленность, вес и энергопотребление — с практическими примерами.

Читать сравнение• когда монокуляр дает лучшую SA • где бинокуляр выигрывает по глубине и комфорту • псевдобинокль: компромисс или решение?

Вторая мировая война. Немецкие инфракрасные приборы и тактическое преимущество в ночных боях

После Первой мировой войны, когда Германия была ограничена Версальским договором и вынуждена была выплачивать значительные репарации, другие государства-победители сосредоточились на развитии военных технологий. Военные конфликты продемонстрировали эффективность технических средств в бою, что стимулировало дальнейшие исследования в области вооружения и наблюдения.

Начало XX века стало периодом интенсивного технического прогресса в военной сфере. Страны, вовлеченные в конфликты, пришли к общему выводу: превосходство на поле боя зависит от технологического превосходства, в частности в средствах обнаружения и поражения противника в условиях ограниченной видимости.

Несмотря на жесткие ограничения, наложенные Версальским договором, и экономический кризис, вызванный репарациями, Германия стала лидером в развитии передовых технологий. Рост реваншистских настроений в Веймарской республике сопровождался тайным сотрудничеством с Советским Союзом. Именно благодаря этому сотрудничеству немцы получили доступ к ресурсам для подготовки офицеров, разработки оружия и финансирования исследовательских программ.

Перспективы ночного видения стимулировали интенсивные инвестиции в развитие технологий. Например, в Цейс-Йене была создана система, способная распознавать объекты на расстоянии до 4 км. Однако ее размеры и энергопотребление были чрезмерными даже для таких тяжелых танков, как "Тигр".

Операция "Весеннее пробуждение", 1945 год.

Разработка систем ночного видения активизировалась и в других странах. СССР также экспериментировал с технологиями ночного видения, в частности с такими приборами, как ПНБ-1, которые устанавливались на винтовки Мосина. Однако эти системы имели ограниченную эффективность и не нашли широкого применения в бою.

В некоторых публикациях современных российских историков встречаются преувеличенные утверждения об уровне развития советских технологий ночного видения. В частности, утверждается, что уже в 1940 году в СССР были тепловизоры и электронно-оптические преобразователи. В качестве "доказательства" приводятся фотографии людей в снаряжении с фонариками и непонятными приборами, которые не имеют технического обоснования и не соответствуют реальным образцам военной техники того времени.

Битва за озеро Балатон в 1945 году, операция "Весеннее пробуждение", стала практическим подтверждением отсутствия эффективного советского оборудования для ночного боя. В этой операции немецкие войска использовали ночные прицелы, такие как ZG 1229 Vampir, в то время как советская армия не имела сопоставимых приборов ночного наблюдения.

Началом внедрения технологий ночного видения в военную сферу считается последняя наступательная операция Германии во время Второй мировой войны.

Операция готовилась с января и задумывалась как крупномасштабное наступление. Ее целью было оттеснить советские войска и обеспечить контроль над двумя ключевыми объектами - венгерскими нефтяными месторождениями и дорогой на Австрию. В 1945 году эти нефтяные ресурсы оставались единственным источником топлива для вермахта, а Австрия имела не только стратегическое, но и идеологическое значение как родина Гитлера и важнейший регион для Третьего рейха. Поэтому в операции было задействовано самое современное на тот момент оружие и техника.

Вторая мировая война. Немецкие инфракрасные приборы и тактическое преимущество в ночных боях

После Первой мировой войны, когда Германия была ограничена Версальским договором и вынуждена была выплачивать значительные репарации, другие государства-победители сосредоточились на развитии военных технологий. Военные конфликты продемонстрировали эффективность технических средств в бою, что стимулировало дальнейшие исследования в области вооружения и наблюдения.

Начало XX века стало периодом интенсивного технического прогресса в военной сфере. Страны, вовлеченные в конфликты, пришли к общему выводу: превосходство на поле боя зависит от технологического превосходства, в частности в средствах обнаружения и поражения противника в условиях ограниченной видимости.

Несмотря на жесткие ограничения, наложенные Версальским договором, и экономический кризис, вызванный репарациями, Германия стала лидером в развитии передовых технологий. Рост реваншистских настроений в Веймарской республике сопровождался тайным сотрудничеством с Советским Союзом. Именно благодаря этому сотрудничеству немцы получили доступ к ресурсам для подготовки офицеров, разработки оружия и финансирования исследовательских программ.

Перспективы ночного видения стимулировали интенсивные инвестиции в развитие технологий. Например, в Цейс-Йене была создана система, способная распознавать объекты на расстоянии до 4 км. Однако ее размеры и энергопотребление были чрезмерными даже для таких тяжелых танков, как "Тигр".

Операция "Весеннее пробуждение", 1945 год.

Разработка систем ночного видения активизировалась и в других странах. СССР также экспериментировал с технологиями ночного видения, в частности с такими приборами, как ПНБ-1, которые устанавливались на винтовки Мосина. Однако эти системы имели ограниченную эффективность и не нашли широкого применения в бою.

В некоторых публикациях современных российских историков встречаются преувеличенные утверждения об уровне развития советских технологий ночного видения. В частности, утверждается, что уже в 1940 году в СССР были тепловизоры и электронно-оптические преобразователи. В качестве "доказательства" приводятся фотографии людей в снаряжении с фонариками и непонятными приборами, которые не имеют технического обоснования и не соответствуют реальным образцам военной техники того времени.

Битва за озеро Балатон в 1945 году, операция "Весеннее пробуждение", стала практическим подтверждением отсутствия эффективного советского оборудования для ночного боя. В этой операции немецкие войска использовали ночные прицелы, такие как ZG 1229 Vampir, в то время как советская армия не имела сопоставимых приборов ночного наблюдения.

Началом внедрения технологий ночного видения в военную сферу считается последняя наступательная операция Германии во время Второй мировой войны.

Операция готовилась с января и задумывалась как крупномасштабное наступление. Ее целью было оттеснить советские войска и обеспечить контроль над двумя ключевыми объектами - венгерскими нефтяными месторождениями и дорогой на Австрию. В 1945 году эти нефтяные ресурсы оставались единственным источником топлива для вермахта, а Австрия имела не только стратегическое, но и идеологическое значение как родина Гитлера и важнейший регион для Третьего рейха. Поэтому в операции было задействовано самое современное на тот момент оружие и техника.

Хотя эта операция не была решающей в масштабах Второй мировой войны, она имеет особое значение как первый задокументированный случай массового боевого применения приборов ночного видения. Это делает ее важной в истории ночной оптики.

Массовое и эффективное использование приборов ночного видения началось в 1944 году, когда немецкие войска ввели их в бой. В частности, экипажи орудий Pak 40 были оснащены системами ночного видения производства AEG. Эти системы отличались низкой надежностью и требовали сложного обслуживания, но давали значительное преимущество в ночных боях.

Одним из первых решений, основанных на инфракрасной технологии, стал прибор ночного видения Sperber FG 1250. Его чувствительность была настолько низкой, что для эффективной работы танки с FG 1250 сопровождались бронетранспортерами SdKfz 250/20, оснащенными мощными инфракрасными прожекторами Uhu мощностью 6 кВт. Одна такая машина обеспечивала освещение пяти танков. Кроме того, командирские танки Panther дополнительно оснащались инфракрасными прожекторами мощностью 200 Вт.

Проблемы маневрирования в сложной тактической обстановке, повышенная чувствительность люминофора, из-за которой вспышки света выводили приборы из строя, - все это ставило под угрозу эффективность первых приборов ночного видения. Однако Красная Армия не была готова противостоять противнику, получившему преимущество в ночных условиях. Даже ограниченные возможности ранних приборов ночного видения позволяли вермахту наносить значительные потери, поскольку советские войска не имели возможности обнаружить вражеские танки в темноте.

Это резко контрастирует с современной российской историографией, которая утверждает, что СССР был пионером в области ночного видения и якобы использовал такие технологии с 1920-х годов. На самом деле во время операции "Весеннее пробуждение" советские войска терпели поражения в локальных ночных боях, не имея эффективных средств противодействия. Только во время штурма Берлина и переправы через Одер был применен первый эффективный метод - использование зенитных прожекторов для ослепления и обнаружения вражеской техники в ночное время.

Советские войска активно использовали зенитные прожекторы для подсветки немецкой техники. Из-за уязвимости и несовершенства электроники того времени мощное световое излучение часто приводило к выходу техники из строя или полной потере работоспособности. Хотя советские войска быстро разработали примитивные, но эффективные методы борьбы с новейшими технологиями противника, официальным объяснением использования прожекторов в наземных операциях была попытка деморализовать врага.

Операция "Весеннее пробуждение" стала ключевым эпизодом в истории приборов ночного видения. Она продемонстрировала решающее преимущество способности ориентироваться в темноте и определила будущее направление развития военных технологий. Контроль над ночными операциями стал критически важным фактором успеха на поле боя.

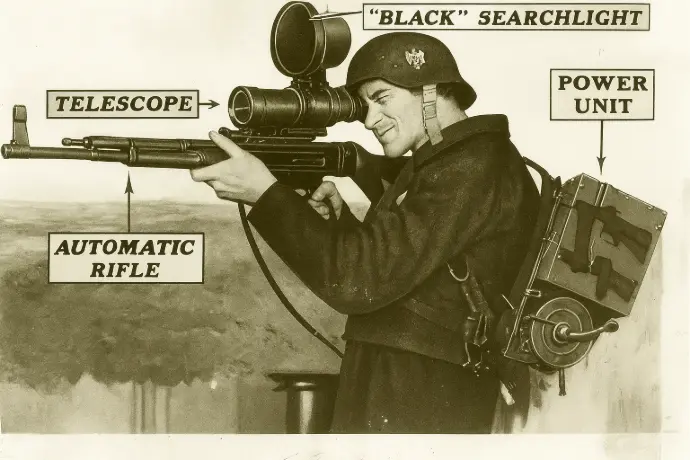

Однако неудачное немецкое наступление не было первым практическим применением приборов ночного видения. Еще в 1944 году инженеры разработали прототипы инфракрасных прицелов, в том числе Zielgerät 1229 (ZG.1229) "Vampir", предназначенный для штурмовых винтовок MP-44/1. Эти системы выглядели многообещающе, но их технические характеристики существенно ограничивали их боевую эффективность.

Комплект ночного видения весил более 5 фунтов. Однако основную нагрузку создавала батарея в деревянном корпусе, которую солдат носил в рюкзаке - она весила 30 фунтов. Эта батарея питала инфракрасный прожектор, а отдельная батарея в другой сумке питала сам прицел.

Хотя эта операция не была решающей в масштабах Второй мировой войны, она имеет особое значение как первый задокументированный случай массового боевого применения приборов ночного видения. Это делает ее важной в истории ночной оптики.

Массовое и эффективное использование приборов ночного видения началось в 1944 году, когда немецкие войска ввели их в бой. В частности, экипажи орудий Pak 40 были оснащены системами ночного видения производства AEG. Эти системы отличались низкой надежностью и требовали сложного обслуживания, но давали значительное преимущество в ночных боях.

Одним из первых решений, основанных на инфракрасной технологии, стал прибор ночного видения Sperber FG 1250. Его чувствительность была настолько низкой, что для эффективной работы танки с FG 1250 сопровождались бронетранспортерами SdKfz 250/20, оснащенными мощными инфракрасными прожекторами Uhu мощностью 6 кВт. Одна такая машина обеспечивала освещение пяти танков. Кроме того, командирские танки Panther дополнительно оснащались инфракрасными прожекторами мощностью 200 Вт.

Проблемы маневрирования в сложной тактической обстановке, повышенная чувствительность люминофора, из-за которой вспышки света выводили приборы из строя, - все это ставило под угрозу эффективность первых приборов ночного видения. Однако Красная Армия не была готова противостоять противнику, получившему преимущество в ночных условиях. Даже ограниченные возможности ранних приборов ночного видения позволяли вермахту наносить значительные потери, поскольку советские войска не имели возможности обнаружить вражеские танки в темноте.

Это резко контрастирует с современной российской историографией, которая утверждает, что СССР был пионером в области ночного видения и якобы использовал такие технологии с 1920-х годов. На самом деле во время операции "Весеннее пробуждение" советские войска терпели поражения в локальных ночных боях, не имея эффективных средств противодействия. Только во время штурма Берлина и переправы через Одер был применен первый эффективный метод - использование зенитных прожекторов для ослепления и обнаружения вражеской техники в ночное время.

Советские войска активно использовали зенитные прожекторы для подсветки немецкой техники. Из-за уязвимости и несовершенства электроники того времени мощное световое излучение часто приводило к выходу техники из строя или полной потере работоспособности. Хотя советские войска быстро разработали примитивные, но эффективные методы борьбы с новейшими технологиями противника, официальным объяснением использования прожекторов в наземных операциях была попытка деморализовать врага.

Операция "Весеннее пробуждение" стала ключевым эпизодом в истории приборов ночного видения. Она продемонстрировала решающее преимущество способности ориентироваться в темноте и определила будущее направление развития военных технологий. Контроль над ночными операциями стал критически важным фактором успеха на поле боя.

Однако неудачное немецкое наступление не было первым практическим применением приборов ночного видения. Еще в 1944 году инженеры разработали прототипы инфракрасных прицелов, в том числе Zielgerät 1229 (ZG.1229) "Vampir", предназначенный для штурмовых винтовок MP-44/1. Эти системы выглядели многообещающе, но их технические характеристики существенно ограничивали их боевую эффективность.

Комплект ночного видения весил более 5 фунтов. Однако основную нагрузку создавала батарея в деревянном корпусе, которую солдат носил в рюкзаке - она весила 30 фунтов. Эта батарея питала инфракрасный прожектор, а отдельная батарея в другой сумке питала сам прицел.

Дальность действия прибора не превышала 100 ярдов, но преимущество, которое он давал в ночных условиях, было настолько значительным, что войска активно использовали его во время ночных рейдов. Первая партия состояла всего из 300 единиц, но перспективы технологии были признаны высокими, и немецкое командование отдало приоритет дальнейшим разработкам в этой области.

Эти системы были испытаны на Восточном фронте и адаптированы для пулеметов MG34 и MG42. Снайперские группы активно использовали эти устройства, вызывая панику среди советских войск. В отчетах того времени упоминаются "снайперы, которые охотились на врага ночью, используя большие, беспросветные прожекторы, установленные на столь же громоздких оптических прицелах" Действия таких групп были не только смертоносными, но и психологически деморализующими.

Для ведения ночного боя немецкие войска использовали не только высокотехнологичные средства, но и более простые решения. Одним из них был Tripflare- пиротехнический заряд, который устанавливался в качестве триппера. При срабатывании он освещал территорию, предупреждая охрану о вторжении. Tripflare были дешевы, просты в эксплуатации и эффективны - в частности, во время сражений у реки Рапидо, когда эти системы предотвратили внезапную атаку противника.

Хотя японская армия не внедряла передовые технологии, она разработала собственную тактику ночного боя, которая активно применялась на Тихоокеанском театре военных действий. Эти приемы были систематизированы в так называемых "Красных книгах", которые содержали подробные инструкции по действиям в сложных погодных условиях и при плохой видимости. Японцы тщательно оберегали эти знания, считая их универсальным подходом к ведению ночного боя. Однако после потери обученного персонала эффективность этих приемов резко снизилась. Это подчеркивало ограниченность тактических решений без поддержки технических средств обнаружения целей в темноте.

Мы рассмотрели начальный этап развития технологии, которая кардинально изменила подходы к ведению войны и стратегию применения войск. Речь идет о так называемом "нулевом поколении" приборов ночного видения, которые стали основой для дальнейших прорывов в отрасли. Уже на раннем этапе эти системы продемонстрировали значительный потенциал и стали отправной точкой для создания современных высокотехнологичных приборов, о которых пойдет речь ниже.

Дальность действия прибора не превышала 100 ярдов, но преимущество, которое он давал в ночных условиях, было настолько значительным, что войска активно использовали его во время ночных рейдов. Первая партия состояла всего из 300 единиц, но перспективы технологии были признаны высокими, и немецкое командование отдало приоритет дальнейшим разработкам в этой области.

Эти системы были испытаны на Восточном фронте и адаптированы для пулеметов MG34 и MG42. Снайперские группы активно использовали эти устройства, вызывая панику среди советских войск. В отчетах того времени упоминаются "снайперы, которые охотились на врага ночью, используя большие, беспросветные прожекторы, установленные на столь же громоздких оптических прицелах" Действия таких групп были не только смертоносными, но и психологически деморализующими.

Для ведения ночного боя немецкие войска использовали не только высокотехнологичные средства, но и более простые решения. Одним из них был Tripflare- пиротехнический заряд, который устанавливался в качестве триппера. При срабатывании он освещал территорию, предупреждая охрану о вторжении. Tripflare были дешевы, просты в эксплуатации и эффективны - в частности, во время сражений у реки Рапидо, когда эти системы предотвратили внезапную атаку противника.

Хотя японская армия не внедряла передовые технологии, она разработала собственную тактику ночного боя, которая активно применялась на Тихоокеанском театре военных действий. Эти приемы были систематизированы в так называемых "Красных книгах", которые содержали подробные инструкции по действиям в сложных погодных условиях и при плохой видимости. Японцы тщательно оберегали эти знания, считая их универсальным подходом к ведению ночного боя. Однако после потери обученного персонала эффективность этих приемов резко снизилась. Это подчеркивало ограниченность тактических решений без поддержки технических средств обнаружения целей в темноте.

Мы рассмотрели начальный этап развития технологии, которая кардинально изменила подходы к ведению войны и стратегию применения войск. Речь идет о так называемом "нулевом поколении" приборов ночного видения, которые стали основой для дальнейших прорывов в отрасли. Уже на раннем этапе эти системы продемонстрировали значительный потенциал и стали отправной точкой для создания современных высокотехнологичных приборов, о которых пойдет речь ниже.

Изучите современные решения для ночного видения

Современные технологии прошли путь от массивных экспериментальных систем до компактных и надежных приборов, способных работать в самых сложных условиях. Компания Thorsen предлагает самые современные приборы ночного видения, основанные на боевом опыте и последних инженерных разработках.

Посмотреть каталогИзучите современные решения для ночного видения

Современные технологии прошли путь от массивных экспериментальных систем до компактных и надежных приборов, способных работать в самых сложных условиях. Компания Thorsen предлагает самые современные приборы ночного видения, основанные на боевом опыте и последних инженерных разработках.

Посмотреть каталогПодробнее о ночном видении и исследованиях: история, технологии, практика

Подборка проверенных материалов для углубленного изучения темы - от "нулевого поколения" до современных трубок ИИ и боевых приложений.

- Обзор приборов ночного видения (история и поколения) - Википедия Начальная справка по GEN 0-III+, принципы работы, области применения.

- История и эволюция критерия Джонсона - Sandia National Labs Эволюция критериев Джонсона для оценки "обнаружить/опознать/идентифицировать"; PDF (OSTI)

- Обзор метрологии ночного видения - Opto-Electronics Review (2015) Как правильно измерять производительность NPD: FOM, SNR, стандарты.

- Обзор технологий ночного видения - Opto-Electronics Review (2013) Обзор современных технологий усиления изображения и рынка неразрушающего контроля.

- Эволюция ПНВ в армии США: PVS-7/14, надежность и весовые характеристики - Армия США Практический взгляд на разработку устройств, находящихся в эксплуатации.

- Трубки усилителя изображения (4G/ECHO ) - Photonis Defense Промышленные параметры: автогейтинг, FOM, контрастность, спектральная чувствительность.

- ZG 1229 "Vampir" - ранний активный инфракрасный прицел для StG-44 Комплект GEN 0: вес, мощность, тактические ограничения.

- Операция "Пробуждение весны" (Балатон, 1945 год ) - исторический контекст Последнее наступление вермахта; информация о районе, силах и результатах.

- Практика применения НРБ в военной авиации (ANVIS, белый фосфор ) - CRC армии США (Flightfax) Ночные полеты, обучение, безопасность и особенности применения.

Подробнее о ночном видении и исследованиях: история, технологии, практика

Подборка проверенных материалов для углубленного изучения темы - от "нулевого поколения" до современных трубок ИИ и боевых приложений.

- Обзор приборов ночного видения (история и поколения) - Википедия Начальная справка по GEN 0-III+, принципы работы, области применения.

- История и эволюция критерия Джонсона - Sandia National Labs Эволюция критериев Джонсона для оценки "обнаружить/опознать/идентифицировать"; PDF (OSTI)

- Обзор метрологии ночного видения - Opto-Electronics Review (2015) Как правильно измерять производительность NPD: FOM, SNR, стандарты.

- Обзор технологий ночного видения - Opto-Electronics Review (2013) Обзор современных технологий усиления изображения и рынка неразрушающего контроля.

- Эволюция ПНВ в армии США: PVS-7/14, надежность и весовые характеристики - Армия США Практический взгляд на разработку устройств, находящихся в эксплуатации.

- Трубки усилителя изображения (4G/ECHO ) - Photonis Defense Промышленные параметры: автогейтинг, FOM, контрастность, спектральная чувствительность.

- ZG 1229 "Vampir" - ранний активный инфракрасный прицел для StG-44 Комплект GEN 0: вес, мощность, тактические ограничения.

- Операция "Пробуждение весны" (Балатон, 1945 год ) - исторический контекст Последнее наступление вермахта; информация о районе, силах и результатах.

- Практика применения НРБ в военной авиации (ANVIS, белый фосфор ) - CRC армии США (Flightfax) Ночные полеты, обучение, безопасность и особенности применения.

Ночное видение в боевых действиях: история, технология и тактика